今月は、4月1~3日にかけて、東京に行ってきました。 きっかけは、共感覚者の岩崎純一さんから、トークイベントをするということで、お知らせを いただいたことです。 岩崎さんは、以前から「読書倶楽部通信」の読者の方で、何度かメールも送っていただいてい ました。最近のメールで、今度東京でお話しする機会があったらお知らせしますと言っていただ きました。 岩崎さんは、まったく未知の人で、一度お会いしたいと思っていました。 ちょうど年度変わりの時期でもあり、リハビリも兼ねて、二泊三日で東京に行くことにしまし た。

現在は、東京でアーティストとして活動されています。 僕はたまたま、『聖奈の絵はコトバ』という本を読んで聖奈さんのことを知り、<内側から見 た自閉症>にいくつか引用させていただきました。大変面白く、いい本でした。新刊本でなかっ たら、もっと引用していたと思います。 聖奈さんのお父さん、お母さんが、僕の<内側から見た自閉症>を読まれて、わざわざ、僕に メールしていただきました。その時に、東京に行く機会があったら寄りますよ、と約束していま した。 それで今回、たまたま東京に行けることになりましたので、メールしたところ、快諾していた だきました。ありがたいことです。 大変鮮やかな体験でしたので、それを書き留めておこうと思います。

お父さんが、わざわざ近くの駅まで、迎えに来てくれました。なんだか、「破格の待遇」で申 し訳なかったです。 駅から、十分くらい歩いて到着です。 僕は、目印として、黄色のスヌーピーを着ていきました(笑)。

これなら、目立つだろうと(笑)。 若いころ、編集者の人と東京駅で待ち合わせをして、なかなか出会えなかったことがあるんで すよね。 その人は、「僕はたいていわかりますから」って言われていたんです。 ベテランの編集者だから、一種のカンが働くんでしょうよね。 それで迷うわけだから、僕はよほど、言葉を使う人間には見えなかったんだろうなと思うん ですよね(笑)。 初めて会いましたが、お父さんお母さんは、話しやすく、とても<感じのいい方>でした。 聖奈さんに会うことができましたし、作品も見せてもらうことができました。

あまりにもすごくて、部屋全体の雰囲気もアトリエ風で良かったのに、全体の写真を撮るのを 忘れました(笑)。 昼過ぎにお宅に訪問してから、夕方になるまで、ほぼ四時間弱くらいお邪魔したと思います が、アッと言う間に過ぎました。人見知りの僕としては、大変珍しいことです。 〇 聖奈さんの作品は、切り絵、貼り絵を組み合わせた「立体イラスト」です。 人間なら人間の部品を描いて、ひとつひとつ色を塗り、切り、貼っていきます。そうすると、 立体作品になりますよね。 どうやって、こんな作品を聖奈さんが作ろうと思ったのか、大変不思議です。もちろん、誰か が「こういう作り方があるよ」と教えてくれたのかもしれませんが、作品の世界観から見ても、 間違いなく聖奈さんの<オリジナルの作品>と言っていいと思います。例えるならば、「貼り 絵」自体は誰でもがやる手法であるにしても、山下清の貼り絵の世界は、まぎれもなく山下清の オリジナルであることと同じです。

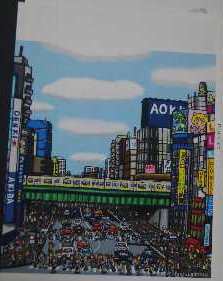

お父さんは、聖奈さんの作品に、プロジェクション・マッピングをされていました。なかなか 素晴らしいアイデアでしたね。 どうやったらできるのか聞こうとしたら 「企業秘密です」 って言われました(笑)。 学校で、文化祭なんかで使えたらいいなあと思ったのですが、こんなアイデアがあることがわ かって、良かったです。ちょっと研究してみたいですね。 この作品は、「電気の街 人生いろいろ」という作品(上↑)です。 聖奈さんは、実際に、こういう風景を見たんでしょうけど、なかなかこういう作品は描けない と思います。 絵の緻密さで言うと、上田豊治さんの切り絵を思い起こさせます。聖奈さんも「写真記憶」を 使って、描いているのかもしれません。 電車下の部分を拡大してみます。

緻密さがよくわかりますよね。 ご覧の通りですが、これは、人物がみんなひとりひとり違うんです。 もちろん、聖奈さんは、意識的に作っています。 細かく見るとわかりますが、電気の街の、雑踏の中にひとりひとり、状況が違います。 子どもに泣かれて困っているお母さんもいます。 絵という世界の中で、ひとりひとりが、違う人生を送っているということを、聖奈さんは ハッキリと意識していると思います。 〇 聖奈さんは、基本、実際に体験したことでないと作品にできないんだそうです。 それから、特徴がもうひとつ。 聖奈さんの作品には、どの作品にも必ずどこか、ひとつははみだしている部分があるそうで す。「電気の街」では、人物の足が複数はみ出していますよね。たいていは、一カ所だけだそう です。これだけこだわるのは、何か本人にとっての意味があるはずです。 とても興味深いです。

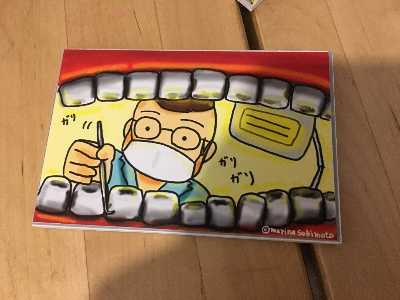

これは、歯医者さんだそうです。

歯医者に行って、自分の口の中を見ている歯医者さんを、自分の口の中の視線から描いていま す。この視線は、実際にはありえませんから、聖奈さんの想像の世界です。 思いがけない角度からの画像になっています。 こんな絵は、見たことがありません。 〇 それから、下の左は、こたつを囲んでいる絵ですが、こたつを真上から俯瞰した視線で描かれ ています。こんな視線は、なかなか思いつきませんよね。新鮮に映ります。 それからもうひとつは、ザリガニを子供たちが見ている絵です。 覗き込んでいる子供たちを、川の中のザリガニの視点から描いています。

にして、空想の中で考えたものでしょう。 自閉っ子で、こんなに視線が自在なのは、珍しいことのように思えます。この自在さは、ちょ っと宮沢賢治を思い出させますね。ザリガニの絵は「やまなし」を連想します。 〇 この二枚の絵もとても面白いです。

上は、子供がお城みたいなラブホテルを指さしています。お母さんは、戸惑っています。これ は、<親なら誰でも一度は経験するような出来事>を描いているわけですが、聖奈さんは、的 確にシチュエーションを理解して、描いています。 下の絵は、聖奈さんがパニックで暴れている絵です。 一番大きいのが、聖奈さんなんだそうです(笑)。カエルが、お母さん、かな? 聖奈さんの情緒が不安定な心の様子がよく描かれています。 この絵は、「こうくん」の、この絵に対応していると思います。

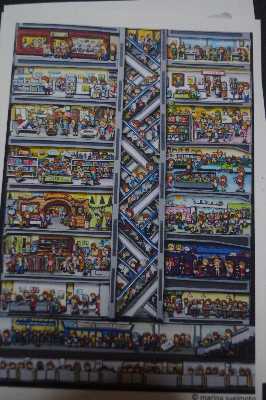

こうくんの場合は、サイが、学校を壊しています(笑)。 よほど学校に行きたくなかったんでしょうね。 情緒が安定している時は、右のサイの絵です。 水の中でゆっくりしていて、僕も大好きな絵です。 聖奈さんの絵だと、「こたつ」の絵が、これに対応すると思います。 ふたりにとって、心の状態を表現するのに、絵の方が表現しやすいんですね。 絵はふたりにとっての「第一言語」になっています。 言葉は「第二言語」なんですね。 〇 それから、視線の自在さの絵を、もうひとつ。 これは、ビルを縦断して描いています。

こんな視線は、実際にはありえません。 それぞれの階の描写も緻密ですし、エスカレーターにも人がいます。 地下には、電車が乗り入れています。 信じられません。 こんな作品作ろうと思いますか?(笑) 僕にはとうてい作れる気がしません。 古代人の絵で、レントゲンのように透視して描いている絵がありますが、それに似ています。 〇 聖奈さんの家は、玄関を入ると、聖奈さんの作品が初期から、制作順に飾られています。 これは、初期の作品です。

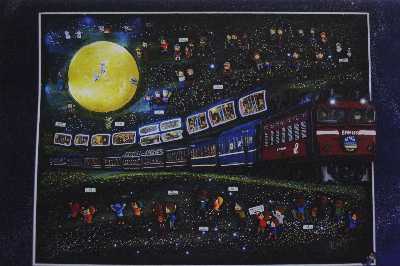

横から撮ったので、作品の「立体」の感じが少しは伝わるでしょうか。 ちゃんと、「はみだして」ますよね(笑)。 それから、画面に小さなカレンダーが映ってますよね? ちゃんと12月まで、12枚揃ってるんだそうです(笑)。 ひょっとして、日付も合ってるかもしれません。 驚異的です。 〇 お母さんの話では、アーティストとして困っていることは、作品が複雑なので、複製がつくれ ないこと、だそうです。 オリジナルのものが、一つしか作れない。 聖奈さん自身も、同じものを二つ作るのはイヤなんだそうです。 それは、自閉症タイプのこだわりとしてありえると思います。 作品を売ったこともあるんだそうです。 その時は、ある程度の値段では売れたんだけど、本人が、「作品ロス」の状態になってし まったそうです。寂しいんだそうです。 〇 お母さんによると、作品がうまくできるようになって、世界が広がっていくに連れて、情緒が 安定してきたそうです。 それは十分にありえることだと思います。僕も、学校で、情緒が安定していく中で、いろんな 活動ができるようになっていく生徒の姿を何度も見ています。 聖奈さんは、「電車おたく」です。 自閉っ子で、「電車おたく」の子は多いです。 この寝台列車の絵もすごいものです。

実際に聖奈さんも乗ったと言われていました。 この絵は、「画面構成」が素晴らしいんです。 電車の上にあるのは、それぞれの車両の横からの車窓の絵です。 真ん中の横長の四つは、寝台車の車両です。みんな寝ていますよね(笑)。 青森から上野までの旅なのですが、電車の最後尾が、青森出発で、前に行くに従って、上野に 近づいていきます。一番先頭が、上野駅で、手前の人たちは、上野に到着した電車をお迎えして いる人たちです。 つまり、「電車の絵」なのですが、絵の構成の中に、ちゃんと<出発から到着までのドラマ> が重ねられているんです。 ちなみに、電車にライトがついていますが、あれはお父さんが、裏からLEDのライトをつけ られたものです。 聖奈さん、お父さん、お母さんが、役割分担が決まっていて、ホント、小さな「工房」という 感じですよね(笑)。 〇 それから、念願だった聖奈さんデザインの地下鉄みやげの缶(ビスケットが入ってるみたいで す)を見ることができました。地下鉄のおみやげで今も売っているそうです。 どうやって採用されたのか、聞いてみたのですが、コンペ形式での指名だったみたいですね。 それに応募して、採用されたんだそうです。 なんでも、女性の職員の方が、「推して」くれたんだとか。 それで採用されたのが、これです。

うーん、確かに、味もそっけもないデザイン、ですよね(笑)。 誰か、生真面目な、地下鉄の職員さんがデザインを決めたんでしょうか(笑)。 聖奈さんの方が、断然、いいですね。 「窓」にお客さんが乗っているのもいいです。みんな笑顔です。 JRの方のデザインは、窓が真っ暗ですね(笑)。

(※これ以降は、特に断っておきますが、松本がお母さんの話を聞いて、勝手に解釈した ことです。文章の責任は松本にあるということを、ご理解ください) 東京では、今、「発達障害」のスクールがとても多いんだそうです。 それで、「この子は、入れなくてもいいんじゃないの?」と思うような子さえも「入れないと いけない」みたいな雰囲気になっているんだそうです。 「発達障害」ビジネス、ですよね。 それはどうかと思う、とも言っておられました。 僕もそれは賛同しますね。 確かに、最近は、発達障害の人で、社会的に成功した人の本が多く出されるようになりまし た。それはそれで、悪いことではないと思いますが、読後、あれ? 結局、ビジネス? みた いに感じることがあります。 ○ 聖奈さんとお母さんで、セットでトークショーに呼ばれることもあるんだそうです。 講演を聴いたお母さんから、「この子はこんな得意なことがあるんです。どうしたらいいでし ょうか」と相談されたりすることもあるんだそうです。 相談できる人が、ほしいんだろうなと思います。 また、いろんな障害者のアートの関係の人たちが、自分たちのサークルに入らないかと誘って くるのだが、すべて断っていると言われていました。 なんとなく「違和感」を感じるんだ、と。 「私みたいなことをしている人は誰もいませんでした。」「私も孤独でした。」と。 それで良いんじゃないかなと思いました。 〇 たぶん、お母さんの違和感は、聖奈さんやお母さんの活動を「発達障害児の一種の成功例」み たいに見なされることに違和感がある、ということなんじゃないか、と思えました。確かにそう 見なされることで、貴重な何かがこぼれ落ちてしまう気がします。 お母さんとしては、娘の<成功>を求めて頑張ったわけではなく、ただ目の前に起こってくる 課題をクリアーすることに精一杯で、ひとつ解決したら次の問題が起こってきて、その問題を解 決したら、また次の問題が……というような葛藤の日々の連続で、やっとここまで来れた、とい うのが実感だと思います。 「発達障害児の一種の成功例」みたいに見られると、そこは抜け落ちてしまいます。でも、一 番大変だったのは、そこなわけですからね。 お母さんとしては、娘を「成功」させようと努力したのではなく、<聖奈さんらしく生きら れる道をつけていくこと>を優先させて考えた結果にすぎないのに、と感じられることだろ うなと思います。

大仏が寝ています(笑)。 僕はまだ見たことがないのですが、鎌倉の大仏様でしょうか。 大仏が寝ているように見えたんでしょうね(笑)。 なんだか、本当に眠たそうに見えますよねえ。 お父さんは、この作品にもプロジェクションマッピングをしておられました。大仏さんの一日 で、夜明けから、夜更けまでがマッピングされていて、見事でした。 それから、この人たちの中には、お母さんとおばあちゃんが入っているんだそうです。 お母さんが、子供の頃のエピソードを話したら、そのシーンを入れたんだそうです。 これも面白い発想ですよね。 話に聞いたエピソードを、自分の作品の中に、入れ込むことができるんですね。 それもあまり聞いたことがありません。 寝台列車の絵もそうでしたよね。 聖奈さんの絵の世界というのは、時間と空間が、とても濃密で、自在なんですね。 大変、興味深いです。 〇 ミシェル・フーコーには、こう言っている箇所があります。 「現代社会では、技芸(アート)はもっぱら物体(オブジェ)にしか関与しない 何かになってしまい、個人にも人生にも関係しないという事実に私は驚いていま す。技芸が芸術家という専門家だけがつくる一つの専門領域になっているという ことにも驚きます。しかし個人の人生は一個の芸術作品になりえないのでしょう か。なぜ一つのランプとか一軒の家が芸術の対象であって、私たちの人生がそう ではないのでしょうか。」 フーコーは、問いかけます。 <なぜ、個人の人生は一個の芸術作品にはなりえないのか。> <なぜ、ランプとか家が、芸術作品であって、私たちの人生がそうではないのか。> 今の僕には、この問題は大きすぎますが、ひょっとすると、フーコーは、自閉っ子のことを想 定していなかったのかもしれません。 自閉症の人にとっては、人生と作品との距離が僕たちよりも近いのではないかと思えるこ とがあります。 聖奈さんの作品は、聖奈さんの人生と作品とが、密接に結びついています。 〇 お母さんが素晴らしいのは、聖奈さんをアーティストとして生きられるようにしようとしてお られることです。 それは、とても素晴らしい発想だと思います。 「障害者アート」と自己規定する必要もないと思いますよね。 僕の知る限り、下関では、アートの認識はとても低いんです。 どうしても、「作業」重視なんですよ。 僕が知っている絵の好きな自閉っ子のお母さんは、総合支援学校の先生から、「そんな夢のよ うなこと考えていないで、作業させることを考えなさい」って言われたそうです。 まったく。 「小さな親切、大きなお世話」、ですよね。 「つまんないこと言うやつがいるもんだな」と思いますが、それが一般的だとも言えるんで しょうね。

お母さんは「聴覚過敏」があって、子供の頃は、学校の授業でも、隣の授業の声が聞こえて、 うるさく感じていたそうです。 また、鏡文字も書いていたそうです。 今にして思えば、結構、嫌われていたのかもしれない、とも。 その頃は、気付いていなかったそうです。 でもそのおかげで、自己評価が下がらなかったのかもしれません。 時計も文字盤も反転して見えていたらしいです。 それなのに、その15分前は、何時何分なんて聞かれて、全然わからなかったそうです。 それが、20を過ぎてから、今までの私は何だったんだろう、と気づいたんだそうです。 それで、ハッとして、今まで<わからなかったこと>の辻褄がわかった(!)、と感じたんだ そうです。 今は、小さいころとは逆に、人から「よく気がつくね」と言われるくらいだそうです。 今度は、「昔からよく気がつく人だったんだ」と思われるようになってしまうんだけれども、 そんなことはなくて、お母さんの中では、それができるようになったのは、20歳を過ぎてから のことなんだそうです。

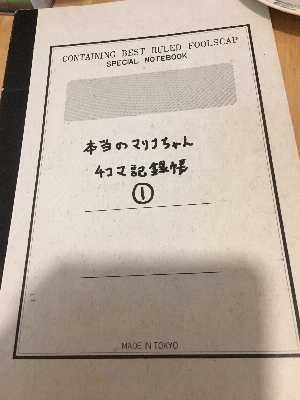

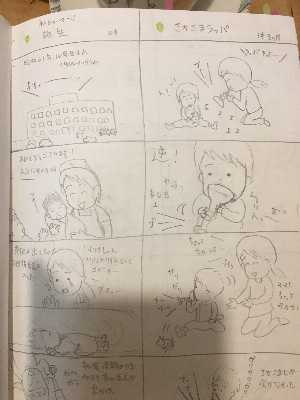

20歳を過ぎてから、聖奈さんがお母さんにノートを持ってきたんだそうです。 タイトルは、「本当のマリナちゃん」(笑)。 つまり、これで「私のことをもっとよくわかってほしい」、という意味ですよね。 そのノートが驚異的で、表紙をめくると、 一番最初のタイトルが、 「0歳」 なんですよ! 思わず、ひっくり返りそうになりましたね。 「0歳」の頃のことを覚えていて、しかもずっとそれを伝えられないまま記憶が積もっていけ ば、そりゃあ苦しかったでしょうね。 それに、すべてが、見事に4コママンガになっているんです。 聖奈さんにとって、こういう形式の方が、人に伝えやすいんでしょうね。

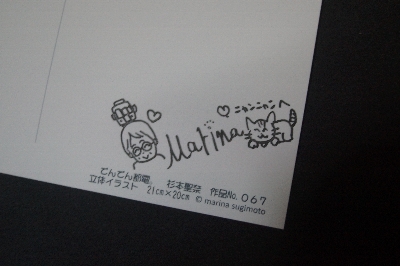

おお! っと思いました。 僕の娘も、小学生の頃までは言ってました。 胎児の記憶がある人って、三島由紀夫もそうなのですが、いるんだろうなと思います。 どうして忘れてしまうのかはわかっていません。 胎児の段階で、感覚はほぼ出揃っていると考えていいと思います。(※『赤ちゃんはお腹の中 で何をしているのか』丸茂元三)何らかの「精神生活」をしている、と言っていいと思います。 それが、出産と同時に、環境が激変します。 重力がかかるし、呼吸も変わります。 環境の激変の中で、それ以前にどうしていたかなんてことは、忘れてしまってもおかしくない と思えます。 〇 お母さんに渡したノートは、四冊分もあったそうです。 お母さんは、聖奈さんのことを理解していなかったのかもしれない、とその時初めて知ったの だそうです。 聖奈さんの記憶は、〇歳〇か月っていうように、とても微細に記憶しています。 僕にはとうていできません。 遠い記憶になるほど、漠然としたイメージになっていきます。 鮮明な思い出を忘れられないままで、伝えられないでいるっていうのは、とてもストレスがか かることでしょうね。 また、反対に考えると、<忘れる>とか、<忘れられる>って、人間にとっては<救い>にも なっている、ということなのかもしれません。 〇 聖奈さんは、別れ際に、僕のイメージの絵とサインを描いてくれました(笑)。

うまいですよねえ。 何も淀みもなく、サラサラッと描いてくれました。 その人の<イメージ>がわかると、瞬時に描けるみたいでした。 気に入ってます(笑)。 次の日は、岩崎純一さんのトークショーに行きました。 トークショーは、午後からだったので、午前中は、ガイド代わりの娘と池袋のプラネタリウム を見に行きました。ビルの屋上に、水族館とプラネタリウムがあります。 プラネタリウムは、もう「エンターテインメント」を目指しているんだな、と思いました。 映像と音楽の組み合わせ、でしたね。 今に映画も、こんな感じになっていくのかもしれません。 でも、よく考えられて映像も音楽も作られていましたけど、結局、一番美しかったのは、最初 の真っ暗な中に、無数の星が光っている映像だったんですよね。 自然の美しさには、かないませんよね。 昔の人は、こんなにきれいな星を見ていたんだろうなと思います。 星の中に運命を感じていたに違いありません。 〇 さて、午後になりました。 企画の内容はこんな感じでした。 第1回4月2日(日)13:00-14:30 「岩崎式日本語と言語障害 吃音症、コンプレックス」(岩崎) 「暗示にかかっているのは誰なのか」(関根) 第2回4月2日(日)15:00-16:30 「言語の起源と言語障害」(岩崎) 「言い間違い、片言 ─歪みの機能─」(関根) 第3回4月9日(日)13:00-14:30 「自然言語の法則、人工言語の挑戦」(岩崎) 「青や赤のように言葉を使う」(関根) 第4回4月9日(日)15:00-16:30 「人工言語を通して見る社会」(岩崎) 「話せることの使命」(関根) 岩崎純一さんは、共感覚当事者としても、その研究者としても、<世界的な>人だと、僕 は思っています。共感覚を内側から考えることができる人です。 本も二冊ほど出ていますので、興味のある方は、読まれてください。 会場は小さな会場でしたが、十人くらいの人が来られていました。大学で言語の研究をしてい る大学の教授(かな?)も来ておられました。 関根ひかりさんというのは、僕にはまったく未知の人でしたが、この方も、大学で芸術作品を 作りながら、表現の研究をされている人みたいでした。 僕が参加したのは、4月2日分の第1回、第2回です。 話の内容は、簡単にまとめることが難しいので書きません(笑)。 岩崎さんのホームページをチェックされると、書かれているかもしれません。 僕は、ちょっと場違いな感じだったので(笑)、発言しない方がいいかなあ、と思っていまし た。誰も僕の言葉なんて聞きたくないでしょうからね(笑)。 ですが、まあ、せっかく東京に行ったので、一応最後に、なるべく僕の関心から絡むような話 をさせていただきました。 以下、そちらを書いておきます。 〇 まず、岩崎さんのレジュメに驚きました。 岩崎さん式の日本語で言うと、 「ゐうはては星空を眺めています」 は、日本語の意味で言うと、 「自分かどうかよく分からない曖昧な自我を持つ私は、星空を眺めていま す。」 ということなんだそうです。 また、 「ゐむか扉をひらく。」 の意味は、 「自我が少し曖昧な私は扉をひらく」 になるんだそうです。 僕は思わず、唸りました。 大変興味深かったですね。 こういう言い方の方が、普通に日本語で伝えるよりは、共感覚者である岩崎さんには、ピッタ リ来る、ということですよね。 岩崎さんによれば、岩崎式の日本語は、たとえば、統合失調症の人にも、こちらの方が言いや すいと言われることが多いんだそうです。 僕が思わず唸ったのは、直感的に、 <これは自閉っ子や、知的な遅れがある子の言葉の感覚に近いのではないか> と思ったからです。 つまり、岩崎式日本語の場合、 「私」という時に、同時に、 <自分かどうかよく分からない曖昧な自我を持つ><自我が少し曖昧な>「私」という概 念が付いている、ということになります。 僕たちが、「私」を使う場合、<自我が少し曖昧な自分>は、「切り離して」いますよね。 < >に入れています。 「私」と言う時は、抽象的だけど、輪郭はハッキリした「私」という概念だけで使っていま す。 岩崎さんの言う「私」は、自閉症者の記述によくある「境界が曖昧な自分」とよく似ているの ではないか、と思いました。 そういう記述は、よく見受けられます。ニキ・リンコは、こたつに入ると足がなくなると言っ ています。傘をさしていると、どこまでが自分の腕で、どこまでが傘か、わからなくなる、とも 言っています。 定型発達の人のたいていは、「私は扉を開く」と言うとき、「切り離して」話しています。 「曖昧な自我」は切り離しています。そんなことを考えていては、意見が言えないからでしょ うね。 「曖昧な自己」がいることは知っていても、自分の内側に閉じ込めて、外に出さないままで残 しています。 僕は、入院してから、しばらくして、腹筋ができなくなっていることを発見しました。 そしたら、今まで自分がどうやって腹筋していたのか、まったくわからない、という感覚に陥 ってしまいました。自明な概念だったはずなのに、うまく説明できないんですね。 〇 ニキ・リンコさんは、 「私は、飛行機を落とさない名人だ」と言います。 なぜなら、私が乗った飛行機は落ちたことがないから、と。 つまり、 飛行機は落ちる。 ↓ でも私の乗る飛行機は落ちたことがない。 ↓ それは、私が乗っているからだ。 ↓ だから、私は、飛行機を落とさない名人だ。 という論理になります。 とても論理的です。 でも現代人は、この論理は、非科学的だと言うでしょう。 なぜなら、現代人(科学的思考)は、「切り離して」考えるからです。 「飛行機が落ちること」と、「自分が飛行機に乗ること」とは、無関係だと切り離して考える からです。 そういう思考の方が優位になっています。 すべてを自分に関係のあること、として物事を考える考え方は、大体、一般的な社会では、 「わがまま」「自己中心的」と取られますよね。 だから、自閉っ子は、人間関係のトラブルに巻き込まれます。 周囲から「わがまま」と言われても理解できません。 本人は、そうは思っていないから。 ますますトラブルが増えていきます。 〇 それでは、こういう思考法は、非科学的で、蒙昧な概念にしか過ぎないのでしょうか。 相模原の青年は、そう考えたと思います。 そんなものは、否定してしまえばいい。 そういう人間は、抹殺していいんだ、というように。 でも、僕はそうは思いません。 古代人は、ニキ・リンコのように考えたでしょう。 古代人は、自然と自分の心の動きは、連動していると考えたことでしょう。 ところで、この考え方は、じゃあ、否定してしまえばいいのか、ということになります。 『古事記』の記事には、誰それが陰謀をめぐらしていると、雲が湧いてくるのを見て、察知す るシーンがあるそうです。 人間の心の動きと雲の動きが、反映していると考えられていたわけですよね。 自分の心の動きと、自然の現象が対応している(自分がこう考えたから、自然がこう動いた) と考える思考は、人間と自然(世界)が、濃密かつ、密接に結びついている世界(世界の中の自 分)だとも言えると思います。 それは、「迷妄」と言えば言えるかもしれないけれども、現代よりも、豊かな世界観だ言えば 言えるのではないかと思います。 現代は、<成果主義、数値主義>優位の価値観の世界になってしまっています。 いわば<経済人間>の世界観と言えるでしょうか。 <経済人間>の世界観・価値観は、ある程度なら有効だとは言えるでしょうが、それが過剰に 浸食してきて、人間全般を覆い尽くすようになってしまったのが、現在なのではないでしょう か。 終わった頃はもう夕方になっていたのですが、せっかく東京に行ったということで、「スヌー ピー・ミュージアム」に行きました。

着いた時には、だいぶ暗くなっていました。 気が付いたら、黄色のスヌーピーを着ていました。(笑) まったくの偶然で、目立つために着て来ただけなのに、知らない人が見たら、 「このおっさん、よっぽどスヌーピーが好きなんやな」と思われたと思います。 すれ違うカップルの女の子が、すれ違いざまに、 「変なおじさん」 って言いながら通り過ぎました(笑)。 ミュージアム自体は楽しいところだったので良かったです。 ○ 次の日は、ホテルでテレビを見ていたら、東京は「桜の満開宣言」が出ていたんです。 娘に、桜の名所はないのか聞いてみたら、 「六義園」という答えでした。 飛行機まで時間があるので、せっかくだから見に行こうということになり、行きました。 いやあ、きれいな「しだれ桜」だった。 夜はライトアップもされているみたいですよ。

大変疲れましたが、思い出に残る、楽しい旅でしたね。 もう今日は、22日です。 結構書くのに時間がかかりました。 書きたいことはまだありますが、残念、今月は、ここまでとします。m(__)m |