面白かったです。 内田さんの言うことは、歯切れがいいのがいいですね。 読んでて気持ちがいいです。 池上六朗さんというのは、僕はまったく知りませんでした。 今でもほとんどわかっていませんが(苦笑)、内田樹さんによれば、相当すごい人らしいで す。身体の治療者・施術者、みたいですね。 「内蔵感覚」ノートの方に引用しています。 吉本さんの、未収録の講演全集です。 本屋さんで見つけました。 中には読んでいるものもありますが、「未収録」となると、やっぱり買ってしまいます。 依然として、吉本さんは、どれを読んでも面白かったですね。 ここでは、「日本人の死生観」から。 ○ 大昔、日本には古代になると少し宗教が入ってきますが、古代以前の未開とか原始 時代、日本人が人間は死んだあとどういうふうになっていくと考えていたのかという ことを申しあげたいと思います。 まず第一に、死んだあと人間の魂はあまり遠くへは行かないのだと考えていたよう に思われます。それからもうひとつ云えるとすれば、魂が肉体から離れて、どこかあ まり遠くないところに漂っていて、繰り返し、繰り返しまた帰ってくるという考え方 をしていたように思います。 もうひとつ、あえて云いますと、死んだときに魂がいる世の中と、じぶんのいる現 在の世の中との間には、そんなに断絶、分け隔てがないのだ、いつでも呼ぼうとすれ ばやってくるし、またいつでもじぶんのほうからも行くことができると考えていたと いう痕跡があります。 ○ それでは、あの世をどのように思い描いていくかと考えると、日本人が考えていた あの世は三つあると思います。ひとつは、もちろん村里のそばの山です。山の頂にあ の世があって、死んだ魂は山の頂にとどまっている。またいつでも迎えに行けば帰っ てくると考えるので、ひとつは山だと考えるべきだと思います。 もうひとつは海、海のかなただと考えていたと思います。海のかなたにあの世があ って、船に乗っていけばそこへいつかは行ける、またそこからは何らかのかたちでや ってきて、いつでもこの世には生きているものがあると考えていたと思います。 そしてもうひとつ考えられるのは、地下です。海岸の洞窟みたいなものを通して、 その洞窟の向こう側の地下にあの世があって、いつでもそこへ行けるし、また洞窟の ところに行くと、いつでもあの世と行き来する、交感することができると考えていた と思います。 ○ 古代以前の未明期の日本の宗教について、こんな話ができるのは、吉本さんだけだと思いま す。簡単なことが、簡単に言われているように見えますが、実際には、抽象的な概念にまで練り 上げられていると思います。 吉本さん亡き後、自分なりに頑張りたいと思ってやっているのですが、吉本さん亡き後、面白 いのはやっぱり吉本さんでした、という結論になりそうで、自分が情けないです。 「用心棒」シリーズ、第三作目です。 それでも、あいかわらず、面白かったです。 一作目(『用心棒日月抄』)で、青江又八郎は、自分を襲った「くの一」(幕府ではなく、藩 独自の忍びの組織)佐知の命を助けます。 佐知は、江戸の「くの一」の女頭領です。 佐知は、それを恩義に感じて、それ以降、青江又八郎の手足となって働くようになります。 もちろん、忍びですが、又八郎との間に、仄かな恋情が湧いてきます。又八郎は、脱藩はして いますが、国元には結婚した妻がいます。「叶わぬ恋」なわけです。 今回は、その「くの一」集団に危機が及びます。 集団の壊滅させようと、追っ手が遣わされます。 それを知った又八郎は、隠密集団の首領(佐知の父)に頼まれ、今まで助けてもらった恩に報 いるために、極秘に脱藩し、江戸に向かいます。 例によって、用心棒家業をしながら、「くの一」の危機を救うわけですが、今回は、又八郎と 佐知との叶わぬ恋が、もうひとつのメインのストーリーとなって輻輳していきます。 うまいなあ。 読ませます。 久しぶりに読みましたが、相変わらず、池井戸潤、盛り上げますね(笑)。 何度も、泣きそうになりました。 ある中堅の製作会社が、大企業の経済力につぶされそうになります。 同時に、その会社の社会人野球のチームも、かつては名門と言われながら、どん底の状態であ えいでいます。会社が潰れそうな時期に、野球をやっている場合ではないという声も聞こえてき ます。さして野球に興味がない社長は、廃部か、存続かで揺れています。 監督もライバル企業に引き抜かれ、エースと四番も引き抜かれ、去っていきます。 でも、残された野球部に、かつての高校野球のエースが入部してきます。 高校時代に、先輩のエースにいじめられ、野球に挫折してしまったピッチャーです。 彼の人生と野球部の再生を賭けたゲームが始まります。 同時に、会社の大企業への反撃も始まります。 ただ、いつもの池井戸さんのパターン通りと言えば、それまでで、一度はどん底に落ちた人間 たちが、反撃に立ち上がるストーリーだな、と思いました。 その分、展開が読めてしまう感じがしましたね。 ひさびさの、岡嶋さんの作品です。 百円でした。 大好きな作家の、まだ読んでいない作品を見つけると嬉しいですよね。 どちらも面白かったですが、「どんなに上手に隠れても」は、誘拐もので、なかなか凝った作 品で、よかったです。 売り出し中の女性タレントが誘拐されます。 警察は動き出し、身代金の受け渡しが行われますが、頭の良い犯人はいつでも、警察の上をい っています。 女性タレントのCMで製品を売ろうとしていた会社は、会社で身代金を出して、さらに商品を 売ろうと目論みます。 ストーリーがスリリングに展開していきますが、犯人の真の目的は何なのか、もっと裏がある のではないか、そして、真犯人は誰なのか。 最後まで、行きもつかせず読んでしまいました。 面白かったです。 いわゆる「87分署」シリーズの第一作目です。 今回読んでみて、初めて、このシリーズの面白さがわかった気がしました。 刑事のキャラクターが魅力的なんです。 いわゆる、スーパー・コップは、出て来ないです。 意外な犯罪トリックもありません。 主人公も、推理能力がズバ抜けている、などの能力はありません。 「当身代」の刑事なんです。 普通の刑事たちが、事件に立ち向かいます。 もうひとつ、面白かったのは、主人公の刑事の恋人が出てくるのですが、彼女が、聴覚障害者 なんですよ。 これは、おおーっというくらいに感心しました。 彼女の存在が、この作品の世界を、確実に深くしていると思いました。 トリイ・ヘイデン、面白いですね。 『よその子』の子どもたちも面白かったです。 自閉っ子と、父親の虐待で脳に障害を受けて、学習障害になっている子が出てきます。 普通学級の先生との対立の場面もあって、興味深かったです。 「内臓感覚」ノート、の方に引用しています。 また、『子どもたちは、いま』の方は、ヘイデンさんが、来日した時に、講演と対談をしてい るんですよね。その記録です。こちらも、面白かったです。 ヘイデンさんの、教師としての考え方が、同じ教師として、共感することが多かったですね。 ちょっと長いのですが、いい箇所なので、引用しています。 ○ しばらくして、ラドブルックとわたしで、七人の子どもたち全員を連れて、公立図 書館に行こうということになりました。つまり、ちょっと趣向を変えて、教室から普 通の社会に子どもたちを出してみようと思ったんです。図書館には、新聞とか調べ物 などをするためにいろいろな資料などが置かれている所がありまして、そばに長いテ ーブルがあり、そこに座って、新聞とか雑誌を読めるようになっています。角のとこ ろに司書の人が座っていました。日本の図書館が同じかどうかわからないんですが、 この司書の人というのは通常はちょっと年をとったおばさんで、大まじめな顔をして いて、警察官みたいな役割を果たしています。誰かが音を立てると「シーッ。静かに しなさい。もとどおりの場所に戻してください」そういうことをいう人なんです。つ まり、わたしの子どもたちの相手になったり、子どもの世話をしてくれたりするよう な人ではまったくないわけです。 そんななか、この自閉症の女の子は手をこのようにブラブラ振って、あっちにいっ たりこっちにいったりしています。そうかと思えば、「子どもの本はどこ!? どう してわたしのほしい本がないの!? 絵本はないの!?」とものすごく大きな声で叫 びまわっている子もいます。ラドブルックとわたしはとにかく、あっちこっちへ走り まわって、子どもたちに行儀よく、いうことをきくようにさせようとしました。その うち図書館のおばさんの顔がどんどんどんどんしかめっ面になってきました。わたし とラドブルックは、隠れた子どもたち何人かを本棚の向こうから連れてこようとしま した。 その時、ダーキーが特に執着するもの、反応するものを見つけてしまったのです。 老婦人を見つけてしまったのです。ダーキーは年とった女性を見るとひどく興奮して しまうんです。長いテーブルのところに、仕事を引退した人たちを特集した雑誌があ りました。そこに年とったおばあさんなどの写真が載っていたのです。ラドブルック とわたしが本棚の陰に行くと、「フーフーフーフー、おばあさんだ、おばあさんだ」 という声が聞こえました。ダーキーは興奮して「フーフーフーフー」と叫び出したの です。 低い声になっていて、これは危険だ、たいへんなことになるということがわかって いましたので、とにかくつかまえなくてはと、だんだん近づいていったわけです。そ の時、ダーキーはテーブルの下に入って手をたたいていました。次の瞬間にはそのテ ーブルの下をさっと走っていきました。そのテーブルで本を読んでいた人々は、びっ くりしてバッと立ち上がってしまいました。 ラドブルックはダーキーをつかまえようとしたんですが、彼がテーブルの下に入っ てしまい、ラドブルックも入らざるをえなくなりました。身長一八○センチもあって、 グッチの洋服にプラダの靴を履いているというような美しい女性が、テーブルの下に 潜りこんで彼をつかまえようというのです。テーブルがガタガタガタガタ揺れだしま した。 司書の顔はまさにあっけにとられたという感じでした。もしかしたら心臓発作でも 起こすんじゃないかと思いました。顔を真っ赤にして、手は震えています。 ダーキーは今度はテーブルの反対のほうに行き、そして大声で叫び、彼を追いかけ ていったラドブルックも大声で叫び、すさまじいことになっていました。これがあっ という間に起きたんですが、とにかくたいへんでした。 ひとりの女の子が「トリイ」と呼んでいます。「ねえ、そっちばっかり見てないで こっちを見て。レスリーを見て」というので、そちらを見てみると、なんと、レスリ ーは一糸まとわぬ姿になっているではありませんか。司書のデスクの横で、洋服を全 部脱いでしまったのです。 いま振り返って分析してみても、これは決しておもしろい話ではありません。ダー キーというのは、わたしが何をやってもどうしてもうまくいかなかった子どもの例で す。その後、精神病院に収容されまして、おそらく一生精神病院を出られないでしょ う。そして、この自閉症の女の子レスリーもやはり、施設に収容されています。おそ らくダーキーと同じように、ずっと収容されたままでしょう。 ラドブルックは子どものころに虐待されたことがあり、その後遺症を背負っている 人です。その結果、大人になっても意味のある関係を人と結ぶことができない、そう いう人間でした。 わたしはいまでもあの日の図書館の出来事を鮮明に覚えています。いろいろな障害 がそこにある、もっとも悲劇的でまったく不完全な状況なのにもかかわらず、ものす ごくおもしろい瞬間だったのです。わたしは自分が笑っていたのを覚えています。ほ んとうに大笑いしてしまいました。司書の人はおそらく子どもたちと同じように、わ たしのことも異常だと思ったでしょう。わたしはいまでもこのことを思い出すと、も う笑いが止まらなくなります。 これは、わたしが彼らのことを障害児として記憶しているのではなく、また、ラド ブルックのことをアル中の女性として記憶しているのでもなく、ほんとうに楽しい喜 びを与えてくれた人たちとして覚えているからなのです。わたしは自分がその時ハッ ピーだったことを覚えています。世界中探しても、あの時のあそこほどわたしがいた かった所はないと思っています。 ○ この感覚。養護学校に勤務されたことのある方なら、たぶんわかってもらえるんじゃないかと 思います。 こういう経験は、小さなことなら誰でも経験していると思います。 生徒たちと街に出て、生徒たちがパニックになってしまうこと。 周りの人は、とても迷惑そうな顔をしています。 この状況に接して、当事者として、「笑える」ところが、トリイ・ヘイデンの、とてもい いところだと思います。 もしも僕だったら、実際にどうするかはわかりませんが、トリイ・ヘイデンの気持ちは、とて もよくわかります。 トリイ・ヘイデンは、生徒たちを、「上」からも見ていないし、「下」からも見ていません。 生徒たちを、軽蔑したり見下しているわけでもないし、「天使」だと考えているわけでもあり ません。 同じ高さの目線で、見ています。だから、生徒たちが、悪気があるのではなく、ただ一生懸 命生きていることを知っているんだと思います。 ○ また、この生徒たちは、良くなっているとは言えません。ほとんど、病院か施設送りになって います。 僕の経験でも同じです。 養護学校では、ほとんど重度の障害のある子たちと過ごしていました。 そうそう生徒たちが「良くなる」ことは、ありません。 それでも、トリイ・ヘイデンは、楽しかったと言っているわけです。 その感覚も、僕にはとてもよくわかります。

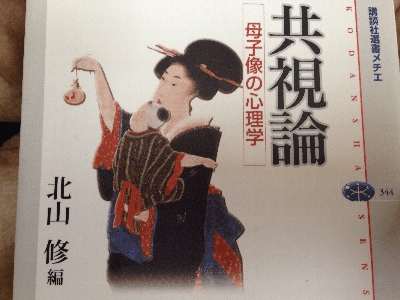

折原一さんの長編は、初めて呼んだと思いますが、面白かったです。 相当よく考えて作っている人だなと思いました。 推理小説のパロディが、たくさん入っていますが、それでいてちゃんとした、本格物になって いるんです。 驚きました。 タイトルの「鬼面村(おにつらむら)」は、もちろん鮎川哲也さんの「鬼貫刑事」のパロディ ですし、冒頭に、わざわざ峠に腰の曲がった老婆が登場するのは、顔をお面で隠した人物が登場 するのは、横溝正史のパロディですし。 探偵自体が、パロディなんです。 黒星警部は、不可能犯罪に取り憑かれていて、単純な事件でも、無理矢理、不可能犯罪にして しまいます。 また、メイントリックは、エラリー・クイーンの「神の灯」という、超有名な作品がありま す。エラリー・クイーンは、家(邸宅です)を一件、一夜にして丸ごと消してしまうという、超 離れ業のトリックを披露します。 大体、こういう大仕掛けなトリックというのは、種があかされると単純なものなのです。 そりゃあ、家を一件消す方法なんて、そうそうあるはずがありませんから。 「神の灯」も、そりゃあそれしかないよね、というトリックなんです。 でも、折原さんは、ちゃんと別の解答を創案しています。 なかなか面白いトリックだったと思います。 ストーリーも、ラストに至って、二転三転して、アクロバチックでありながら、ちゃんと「着 地」しています。 驚きの名作だと思いました。 あいかわらず、古本屋さんで手に入る河合さんの本を集めています。 河合さんは、たくさん本を出しておられるので、当分は探すことになりそうです(笑)。 「河合隼雄」を読む。、の方に引用していきます。 ここでは、『対話する人間』から引用しておきます。 ○ ある高校生の男子が、自分の変な臭いがして困るという訴えで来談したことがある。 登校していて昼近くなると、自分の体から臭いが出てきて(実際はそんなことはない のだが、本人には臭ってくる)、たまらないので先生にいって早退させてもらう。結 局は、いつも午後の授業が受けられないので困るから、なんとかしてほしいと来談さ れた。 一回目にお会いして、あまり深い話もできず、とりとめのないような話をした。私 としてはむずかしい問題だからゆっくりと進むより仕方ないし、一回めはまず顔合わ せ程度と思っていた。ところが後になって聞くと、本人は帰宅して、「あんなにぼく の気持ちがわかってくれる人にはじめて会った。気持ちが楽になった」とたいへん喜 んでいたとのことである。本人としては、それこそ心のやすらぐ思いだったのだろう。 二回めにやって来たとき、彼は見るからに不安そうに見え、何かあったらしいと直 観したが、彼は思いがけないことをいいだした。彼は前回私に会ってほっとしたため か、次の日から臭いがしなくなったというのである。昼ごろになって、もうそろそろ 臭いのするころだと、いくら鼻をタンクンさせても臭いがしない。そうするとうれし いどころか、なんともいえない不安を感じはじめた。 いてもたってもいられない感じで、すぐにも下校したいと思うのだが、いかにせん 臭いがしないので、それを理由に早退したいともいえない。不安に耐えて最後まで学 校にいたが、それ以後、一日じゅう不安に感じだしてたまらない、というのである。 じつはこのようなことは、わりと生じるのである。ノイローゼの症状はそれ自体は つまらないものだが、その症状によってその人は強い不安を感じることから守られて いるのである。したがって、急に症状がとれると、この高校生のように思いがけない 不安に襲われることになる。こんなことを知っていないと治療者はたいへんな失敗を するときがある。 もう二十年以上も前のことだが、あるノイローゼの人が入院してすぐに症状がとれ て退院することになり、家族が喜んで赤飯を炊いて待っていると、退院してきた人が しばらくしていなくなり、探しにいくと裏山で首を吊って自殺していた、という報告 を読んだことがある。 これなど症状がとれて喜んだのも束の間のこと、帰宅するころは不安でいっぱい。 しかも家族は明日からでもはたらいてくれると喜んでいる。そこでたまらなくなって 自殺したのではないか、と思われる。 ○ ノイローゼの症状は、かえってそのことで、強い不安感を感じることを防いでいる、という面 もあるわけですね。 だから、ノイローゼが消えると、不安が強くなってしまう可能性がある、と…。 ノイローゼの症状が取れた時の方が危ない可能性ある、ということですね。 ノイローゼが消えた時こそ、慎重にならないといけないわけですね。 動物や昆虫、魚などの、子育てについて書かれたものです。 たくさん例があって、楽しい、面白い本でした。 いやあ、自然ってすごいですね。素直に感心します。 ○ ゾウは、ふつう四年に一回の割合で子を産む。出産は、森のしげみの中で、立った まま行われる。出産場所のまわりは、群れのゾウたちがぐるっと取り囲んでいて、出 産が終わるまでは何者も近づかせない。 また、あまり知られていないが、ゾウの出産のときには、「お産婆さん」が必ず立 ち会う。妊婦と同じ群れにいる雌が一頭、妊婦につき添い、妊婦や赤ちゃんの世話を するのである。お産婆さんは、母親となるゾウを激励したり、生まれた赤ちゃんをき れいにしてあげたり、その世話のしかたはなかなかのものである。 無事に出産された赤ちゃんが立ち上がると、母親とお産婆さんは、赤ちゃんを連れ て群れに戻る。まだ、世の中のことを何も知らない赤ちゃんゾウは、まるで母親の影 のように、母親にぴったりと寄りそって歩く。お産婆さんも、つねに自分と母親の間 に赤ちゃんが入るような位置で、自分が取り上げた赤ちゃんを、引き続き見守ってい く。 群れは、子ゾウの歩みに合わせて、ゆっくりと移動していく。生まれたばかりの赤 ちゃんも、過酷な自然を旅する群れの一員として、いっしょに行動するのである。 ○ なるほど。ゾウに「産婆」さんがいるとは、知りませんでした。 確かに、身体が大きいから、「産婆」さんがいた方が、便利ではありますよね。 それから、キリンです。 キリンの雌は、出産に際して、それぞれ自分独自の場所を持っているんだそうです。 その場所は共通性があるのではなく、それぞれ、みんな違うそうです。 で、大体、毎回、その同じ場所を使って出産するそうです。 何年か経って、その場所が、たとえば草が枯れたりして、状態が変わっても、そこで出産する んだそうです。何かの意味があるのでしょうが、不思議ですよね。 池田秀一さんは、初期の「ガンダム」を知っておられる方なら、必ず知っているシャアの声を 担当した声優さんです。 百円だったので、何の気なしに買ったのですが、不思議な気持ちにさせられる本でした。 書かれてあることは、別に、初期「ガンダム」の頃の話や、声優さんたちとの交流の話なので すが、読んでいるうちに、妙な気持ちになりました。 僕も、初期「ガンダム」は、映画版の三部作は、すべて持っているんです。それくらい好きな のですが、声優さんたちとの交流が、だんだんシャアやアムロやセイラ、ララアのキャラクター が重なってきて、二重に感じられるようになりました。 ちょっと不思議な感覚でしたね。 まあ、それくらい、ガンダムの場合、珍しいくらい、キャラクターと声が合っていた、という のがありますね。キャラクターの映像が、ダブッてくるんです。 セイラさん(井上瑶・いのうえよう)さんのエピソードより。 ○ 「インドがね、呼んでいる気がするの」 先にも書きましたが、瑶ちゃんは占い師としての面もあり、業界内では「良く当た る」と噂になるほどの存在でした。だから彼女が、突然「インドが呼んでいる」と言 い出しても、僕を始めとして、彼女を良く知る人はみな、瑶ちゃんは何らかのインス ピレーションを受けたんだなと、ごく自然に考えていました。 その頃、瑶ちゃんは心の支えであったお母さんを亡くしたばかりで、その心痛もあ ったのでしょう。『ガンダム』の大ヒットによる喧噪も一段落ついた頃だったので、 一度リフレッシュするのもありかな? と僕も考えていました。 でも話をしているうちに、電話の向こうの瑶ちゃんの声が、何となくカラ元気みた い聞こえたので気になり、 「出発はいつ? スケジュールが空いてたらお見送りしますよ」 「いいの、いいの。独りで行くから」 僕の申し出に遠慮がちの瑶ちゃんでしたが、瑶ちゃんが伝えてくれた出発日は、ち ょうど僕も仕事がなく、成田までは大変だから、成田行きの電車のホームまでという ことで約束をし、電話を切りました。 ○ 「インドでは、水に気を付けないとね」 「ああ、瑶ちゃんは、インドは初めてじゃなかったんだよね」 素面だと気の利いたセリフのひとつも言えません。 それでも瑶ちゃんは二コニコと聞いています。そうこうしているうちに、電車の発 車時間が迫って来ます。 小柄な瑶ちゃんの身体に対しては大きく、1人の人間の生活を詰め込むには、いさ さか小さめなバッグを持ち、僕たちはホームに向かいました。 「じゃあね、行ってらっしゃい」 その言葉が、何かの切っ掛けとなってしまったのでしょうか、突然、瑶ちゃんは人 前かまわず、ギュッと僕の胸にしがみついて来ました。 「……ホントはね、インドになんか行きたくないの」 消え入りそうな声で、瑶ちゃんは僕に訴えかけてきます。 「でも瑶ちゃんは、僕に『インドが呼んでる』って言ったじゃないか」 「そうなんだけどね、でも行きたくないの……」 このとき、何と言って彼女を慰めたのか憶えていません。恐らく何も言葉は浮かば なかったのでしょう。ただ、少しの間だけ胸の中で泣かせてあげることしか、僕には できませんでした。 そうか、やっぱり寂しかったんだ。何かを求めてインドまで行くのか……。 ○ それから1年ほど経った頃、僕は帰国した瑶ちゃんと再会をしました。久しぶりに 訪れた瑶ちゃんのマンションの玄関チャイムを押すと、元気に笑う彼女の姿、そして 彼女と寄り漂う白人青年の姿がありました。 「秀ちゃん、ただいま。彼はピーター、私の旦那さんよ」 「何と切り替えが早い」と内心思いましたが、彼女の明るい笑顔を見ていると、「ま、 そんな展開も悪くないね」と思い、口にはしませんでした。 ピーターは東洋文化に興味を持ち、ヨーロッパからインドヘ研究のために旅行をし ており、その旅先で瑶ちゃんと知り合ったそうです。 ○ 井上さんって、こんな方だったんですね。ちょっと、霊感が強くて。 セイラさんも、ちょっと神秘的な人でしたから。 インドが呼んでいると言って、本当に夫となる人と出会っておられます。 ピーターが病死すると、井上さんも癌が見つかり、二年後に亡くなったそうです。 五十七歳くらいでしょうか。 池田さんは悲しくて、葬儀にも出られなかったそうです。 この人のような声が出せる人は、ちょっと思いあたりません。 『機動警察パトレイバー』の、花貫香・クランシーも、井上さんでした。 知人の方から教えていただきました。 驚きました。 きたやまおさむの「大発見」だと言えると思いました。 北山修は、「浮世絵」の絵を調べていくうちに、「母子像」が描かれている浮世絵が、多いこ とに気づいたんだそうです。 そこで、北山修は、「ひょっとすると、明治期の西洋文明が入ってくる以前の日本の育児 の姿を、視覚的に見て取ることができるのではないか。それは、日本人の「無意識の型」を 取り出すことにつながるのではないか」、と考えたそうです。 いい発想だと思います。 北山修は、さらに驚くべきことを発見をしました。 浮世絵の中に、母と子が、見つめ合うのではなく、同じ方向を向き、同じ物を観ている絵柄が 多いことに気づいたんです。(例えば、以下の浮世絵)

これは、日本の特徴ではないのか、と。 そして、自分の書いた歌詞にも「共視」の世界があることに気づきます。 いのちかけてと誓った日から すてきな思い出残してきたのに あの時 同じ花を見て美しいと言ったふたりの 心と心が今はもう通わない あの素晴らしい愛をもう一度 あの素晴らしい愛をもう一度 このふたりも、見つめ合っているわけではありません。 同じ花を見つめているだけですよね。 同じ花を見つめているだけなのに、確かに、心は通い合っている、ということですよね。 だけど、それが失われたとき、「心と心が今はもう通わない」…となるわけですね。 ○ 「共視論」を読んで僕が感じたことは、僕自身がかつて、心身症の生徒の担任だったときに、 ずいぶん、距離の取り方を考えたんですよね。 比喩的に言えば、教師というのは、大体において、間に「机」を介在させた一対一の向き合っ た関係が普通です。 でも、それでは、その生徒とは、うまく関係が取れないと感じたんです。 つまり、「対面」するのではなく、心の向きを同じにして、一緒に同じ風景を見る、という スタンスの方がいいのではないか、と考えました。 これは、「共視論」と同じではないでしょうか。 つまり、心身症の生徒の場合には、「一対一の人間関係」というよりも、母親と子供のよう な、人間関係の初期のようなところまで遡ってみた方が良いのではないか。 ○ それからまた、自閉症者の場合があります。 自閉症者の場合、「一対一」で、対面で指導することは良くないとされています。 「対面」だと、向きが「鏡像」になりますから、わかりにくいんです。 自閉症者の後ろ側に回り、自分の姿が見えないようにして、後ろから、手を動かしたり、言葉 を行ったりします。 それは、自閉症者と「視線を同じにする」ことを意味していると思えます。 ○ また、「共視」を、人間関係の初期と考えると、たとえば、アイヌにあるような「民話」の視 点も想定できるのではないでしょうか。 アイヌでは、語り手が、「鳥」になって、「鳥の目」の位置から話すお話があります。 昔は、語り手となって話そうとすると、「自分の目」ではなく、「鳥の目」となってからでな いと話せなかった段階があったのかもしれません。 「鳥の目」を媒介することで、始めてみんなで「同じ物語を体験すること」ができたのかも しれません。 |