「フランシス子」は、吉本さんの愛猫です。 吉本さんの亡くなる数ヶ月前の言葉が、吉本さんとフランシス子との関係を中心として、収め られています。 とても、いい本でした。 吉本さんの本の中でも、名作・傑作、と言っていいものだと思います。 ○ 猫っていうのは本当に不思議なもんです。 猫にしかない、独特の魅力があるんですね。 それは何かっていったら、自分が猫に近づいて飼っていると、猫も自分の「うつし」 を返すようになってくる。 あの合わせ鏡のような同体感をいったいどう言ったらいいんでしょう。 自分の「うつし」がそこにいるっていうあの感じというのは、ちょっとほかの動物 ではたとえようがない気がします。 僕は「言葉」というものを考え尽くそうとしてきたけれど、猫っていうのは、こっ ちがまだ「言葉」にしていない感情まで正確に推察して、そっくりそのまま返してく る。 どうしてそんなことができるんだろう。 これはちょっとたまらんなあって。 ○ もしかすると人間には、人間の枠組みではどうにも収まりきらない何かがあって、 ふだんの生活では抑え込んでいる別の自分、本能的というか野性的というか猫類の自 分がいるんじゃないか。 猫さんと一致してるときだけ、そういうはみ出している自分がまったく解放されて いる。 そういうことまで感じられるようになったら、これはもう、無類の状態と言えるん じゃないでしょうか。 ○ 僕も猫を飼うようになりましたから、この吉本さんと猫との一体感は、とてもよくわかるよう になりました。猫には、独特の魅力があります。 犬の魅力は、猫よりも、もう少し人間に近い魅力、ということになると思います。 それはそれでいいのですが、僕はどうしても、ここにもう少し、僕の体験を入れてみたい んですよね。 この吉本さんと猫との一体感の感覚と同じものを、かつて僕は感じたことがあると思うんで す。 それは、どこで? 養護学校で、です! その子は、「犬」タイプではなく、「猫」タイプでした。 言葉も話せません。 でも、何となく、心が通じている感覚があったんです。 当時の僕は、こう書いています。 ○ 僕とI君は、ほぼ一年間、ほとんど毎日、近くの町まで「あき缶ひろい」に行った。 夏の暑い午後も、冬の寒い朝も、I君が一輪車を押しながら、僕が横につきそいなが ら、一緒に歩いた。不思議とI君は、一輪車を押していると、一定のペースで歩くこ とができた(!)。 僕が忙しくて、精神的にイライラしているときなど、僕はあまりI君の相手もせず、 不機嫌にひとりでブツブツ言いながら歩いていることが多かった。 ある日、ふと、そういう時は、必ずと言っていいほど、I君は、とても大人しく、 僕について歩いていることに気づいた。パニックにもならず、逆に、いつもよりとて も上機嫌で、不機嫌な僕の隣で、一輪車を押して歩くのだ。 ひょっとしたら、I君の方が僕の不機嫌を察知して、気を遣って、ご機嫌を取って いるのではないか、とハッとして考えさせられることがあった。 もちろんこれも、本当のところはどうなのか、僕には知る術もない。ただ、「そう 感じられた」ということが、確かで鮮やかな印象として、僕の中に残っているだけだ。 ○ この感覚を、言葉で言うことはできません。言葉で言うと、崩れてしまいます。 吉本さんと「フランシス子」の関係も、そうでしょう。 それは、言葉以前の関係の感覚、「動物段階」の体験の感覚に根ざしているから、なのではな いでしょうか。 また、もうひとつ思いつくことがあります。 ふたりの自閉の子がいたのですが、ふたりともほとんど言葉を発することがないんです。 コミュニケーションを獲るということは、ほとんどしないんです。 でも、気がつくと、ふたりはいつも近くにいるんです。 それはとても不思議な光景でした。 これも、吉本さんとフランシス子の「言葉を介さない」密接な関係に近いのではないか、と思 えます。 猫は、「動物段階」そのものであるし、人間のなかにも、「動物段階」と言える部分がありま す。僕は、その狭間に、「自閉症や「知的な遅れ」のある子たちの世界も入るのではないか、と 直感しています。 この直感を、誰にでもわかるように言葉にしたいのですが、とても難しいんですよね。 でも、この気持ちは、譲れません。 それから、娘さんのハルノ宵子さんの文章も抜群に良かったです。 ○ さて--二〇一二年十月、父に続いて母まで亡くした私の〝番人〟としての役割は 終わった。私はこの家の物に、何ひとつとして執着もなければ、父の仕事の遺志を守 ろうという殊勝な使命感もない。父母からもらったものなら、すべて心の中だけにあ る。今はただ、家猫・外猫の世話係としてここにいるだけだ。 吉本ファン諸氏よ! 私はあなた方とはなんの関係もないのだ。 私は訪れる方々に、これからも父の生前と変わらずに対応していこうという気持ち と、父の蔵書も資料も原稿もろともすべて、ブルドーザーでぶっ潰して更地にしてや りたいという、〝黒い誘惑〟との間を振り子のように揺れている。 しかしこの本の表紙の写真を見た時、ふっと振り子が停まった。「ああ……こんな きれいな家だったのか」と思った。築三十年以上のボロ家だが、少なくともあと十年 くらいは〝家守り〟をしてみてもいいかな--と、思い直した。 ○ サスガ、というところでしょうね。 いやあ、亡くなったのが、吉本隆明、ですからねェ。 死後、編集者や、吉本ファンと名乗る人たちが来たり、いろいろあったんだろうなと、推察し ます。 大人のアスペルガー症候群を疑っている(?)人への、「啓蒙本」のような文庫本でした。そ ういう意味では、いろんな情報がよくまとめられています。 中に入っていたアスペルガー当事者の手記が面白かったので、買いました。その手記は、<内 側から見た自閉症>の方に、引用しています。 この本の立場としては、アスペルガーは病気で、障害だ、というものでした。 本屋さんで目にして、迷わず買いました。 一条ゆかり・弓月光は、僕が高校時代に熱狂的に読んでいたマンガ家だったからです。 高校時代、僕は「帰宅部」で、学校帰りに、学生服のまま本屋さんに寄っては、毎月「りぼ ん」を買い、毎週「週間マーガレット」を買っていました。 いやあ、あの頃の「りぼん」や「週間マーガレット」は、面白かった!(笑) 本屋のおばさんにも顔を覚えられていて、僕の顔を見ると、ニコッと笑って、「坊ちゃん、こ れでしょ?」と言って、「週マ」を出してくれていました。 さぞかし、「変な野郎だな」と思っていただろうなと(笑)思います。 まあ、それはいいとして、 だから、とても期待して読んだのですが、 期待したほどには、面白くなかったんです(苦笑)。 ちょっと拍子抜け、でした。 ○ 結局は、単なる「思い出話」、なんですよ。 ふんふん、とは読めるのですが、スラッと読めてしまって、それ以上には、ひっかからないん です。もうちょっと突っ込んで話してくれないと…、という印象でした。 当時の「りぼん」という少女向けの雑誌が、お化け雑誌に変わっていく時期に、三人が同時期 にデビューして、実験的な作品を発表し、優秀な編集者と雑誌の方針も自由に描かせる雰囲気が あったんだ、と。 それは、とてもよくわかりました。ちょうど、戦後の少女マンガ雑誌が実験的な作品を載せて いたような時期(要素)が、この頃の「りぼん」にもあったんですね。 いくら大好きな作家でも、昔の「思い出話」をサラッと聞かされても、面白くもなんともない んだなあ、というのが、とてもよくわかりました。「思い出話」を通して、「人生とは何か」 「マンガとは何か」について考えさせてくれるといいのですが。 奥田健次さんは、行動療法のカリスマ的なタイプの人なんでしょうね。 これは、とてもいい本だと思いました。 副題は、「行動分析学・実践編」なのですが、その通りで、「応用行動分析」を実践的に勉強 したい人には、とてもわかりやすい本だと思います。 僕が「応用行動分析」について書くと、大体批判的なニュアンスになってしまいます。 でも、僕自身は、「行動療法」について、その「功罪」としてはちゃんと判っているつもりで す。 ○ 行動分析学を用いた教育相談の成果は、このように劇的で即効性もあるため、同業 者による批判はオカルトっぽくなっていくことがある。大学教員であろうと医師であ ろうと、次のような批判はまさにオカルトっぽい。よくあるそれらの批判のパターン は、「行動だけ変化しても“こころの中身”はどうなのかしら?」「学校に行くこと が“本質的な解決”なの?」「“報酬で動かす”のは良くないことじゃない?」など といったものである。 “こころの中身”って何なのだろうか。行動分析家は、いわゆる“こころの中身”と 呼ばれるものであろうと、それが死人にできない活動ならば、行動として取り扱って いる。批判者の言う“こころの中身”なるものが循環論にならないようにと願う。 “本質的な解決”とは何なのだろうか。学者であろうと一般的な人であろうと、どう しても受け入れたくないときに“本質的には”と言いたがるようだ。言っている本人 が、“本質的”という言葉が何を指しているのかを具体的に言えないものである。 “報酬で動かす”というのも、おかしな話だ。“動かす”というよりも、自発的に “動く”ように援助しているだけである。 ○ 機能分析は本当に役立つ。先ほどのように、不登校・ひきこもりの子どもへの支援 において、この機能分析を行ったか行っていないかは、あまりにも大差となって親子 に影響を与えるだろう。 行動については、形態よりも機能を見ること。これが肝要だ。そうなってくると、 「主張内容」よりも「言葉の機能」を見よう、と言うこともできるだろう。人付き合 いでも子育てでも、あらゆる場面で「主張内容」を見るか「言葉の機能」を見るかで、 結果は大きく変わってくる。 ○ これはもうその通りなんです。 「行動療法」のシンプルな考え方が、人間の中に「心の闇」を求める考え方、問題行動の中に 「過去の心の傷」を求める考え方に対して、どれほど風通しをよくしたか、計り知れません。 大切なのは、<現在>であり、<未来>なわけですから。 ただ、反対に、人間存在を単純化(矮小化)してしまったのも、事実だと思います。 行動療法の考え方は、どこまで行っても、「機能から観た人間観」「機能から見た言語観」 なんです。 吉本隆明さんの考え方から言えば、「指示表出」の面からつなげた人間観、と言っていいと 思います。 でも、「沈黙も言葉なのだ」という発想は出てきません。 「行動療法」の考え方は、いわば、人間の二重性(自己表出性-指示表出性)を、指示表出の面 からつなげて見ているんです。「自己表出としての人間」については、考えなくても良いという ことになってしまいます。 でも、人間が「機能」だけで生きているのではない(矛盾を内包した存在である)ことは、確実 だと、僕には思えます。 ○ ただ、このごろよく思うのは、何か中間にあることを省いているんじゃないか。 何か大事なものかそうじゃないか、それもよくわからんのだけど、本当は中間に何 かあるのに、原因と結果をすぐに結びつけて、それで解決だって思おうとしてるけど、 それはちがうんじゃないかって。 少年少女向け、という本でしたが、面白かったです。 著者であるたかしよいちさんが、子供の頃、冷凍マンモスが発見されたニュースを聞いて、古 代の魅力にとりつかれます。成長して、ロシアへと旅をして、念願のマンモスに会いに行きま す。昔の旅ですから、時間がかかるんですよね。 ○ もっとも、科学者たちの調査によると、三・二○メートルというのは、シベリアか ら発見されるマンモスの中では、いちばん大きいほうにぞくしているそうです。イン ドゾウの平均の体高が三・二〇メートルで、マンモスの平均の体高は、それよりずっ と低かったそうです。 わたしたちはよく「マンモス・ビル」「マンモス・タンカー」などということばを 耳にします。 これらは、みな「大きい」という意味をあらわすことばとして使われていますが、 マンモスそのものは、ほかのゾウにくらべて、けっして大きいわけではありません。 おそらくそれは、マンモスの骨がさかんに発見されていたころ、まだ何の骨かよく わからなかったため、大きな怪物とさわがれたときのなごりなのでしょう。 一五七七年に、ドイツでマンモスの骨が初めて発見されたとき、科学者のショイフ ツェル博士は、とくいの鼻ひげをよじりながら、大まじめでこういったそうです。 「諸君、これは、世にもふしぎな大男の骨でありますぞ!」 また、一六六三年に、同じドイツのケドリンブルグの近くでマンモスの骨がたくさ ん発見されました。 科学者ライプニッツは、さっそくかけつけ、その骨を見ると自信をもっていいまし た。 「これが、つまり古くから物語の中に登場してまいりました一角獣ともうすものの骨 でありまする。」 ライプニッツは、とくいになって、その骨を組みたててみせました。ところが、な んとまあ頭は馬で、きばは頭の上についており、背骨をさかさまにとりつけていまし た。 それでも、まわりの人びとは、このいともふしぎな怪獣を信じてうたがいませんで した。 ○ マンモスって、実は小さいんですね。 僕も初めて知りました(笑)。ずっと「大きい」もんだとばっかり思ってました。 普通のゾウの中くらいの大きさですから、原始人も、落とし穴やら武器やらで、獲ることがで きたんでしょうね。僕はなんだか、巨大なマンモスと、野蛮(勇敢)な筋肉もりもりの原始人が戦 っているイメージを想像していました(笑)(恥)。 ○ ところで、この本には、当時の原始人が描いたマンモスの絵が一枚だけ引用されていました。 それがとてもうまいんですよ。

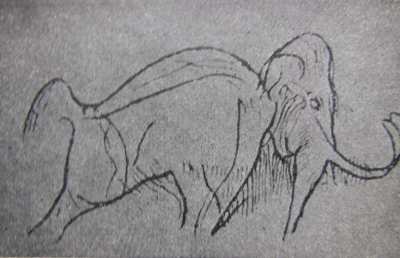

驚きますね。 ちゃんと絵になっていますよね。 僕にはとうてい描けません。 星野さんが発達障害であるということは、ご本人が書いておられるので知っていたのですが、 ご自身のことを書いた本は初めてだと思います。ご自身のことを書いた部分の方が、とても面白 かったです。 <内側から見た自閉症>の方に引用していますので、ここでは、引用していない箇所を。 これも興味深いエピソードなのですが、大学時代に、学生運動があって、バリケード・ストラ イキになるんです。星野さんはノンポリだったのですが、試験ができず、落第になってしまうの に腹を立てて、たったひとりでバリケード破りをしています。 ○ そういう私にとって、一○○日ストライキは、まさしく災難でした。授業ができな いので、大学側から「全員留年」といわれたからです。ここまで述べできたとおり、 私の勉学態度はまじめではありませんでしたが、それでも留年したくない一心で、試 験のたびに苦労していたのです。それを、自分がかかわっていない学生運動で水の泡 にされるのは、どうしても納得できませんでした。 私には、いったん思い込むと、あと先考えずに衝動的に行動してしまうところがあ ります。それもまたADHDに特有の行動様式ですが、当時はそんなことは知らない まま、留年したくない一心で突飛な行動に出ました。たった一人でスト破りをしよう と、バリケードを張っているところに乗り込んでいったのです。武器は、たまたま持 っていた長いカサ一本です。 そのときの私は「どんなに崇高な信条や正当な理由があろうとも、人の苦労を無に する権利は誰にもない!」と、ストライキを決行している学生たちと、横暴に「全員 留年」といい放つ大学側の双方に怒り、頭に血が上っていました。ですから、「一人 でスト破りなんかできるわけがない」とか、「危険」とかといった理屈はどこかに吹 き飛んでしまって、カサを振り回しながら、バリケードの突破を試みたのです。 意外な盲点というべきか、机やイスなどを組み合わせて作ったバリケードは、遠く から見ると堅固に見えますが、近づけば人が通る隙間はけっこうあるものです。私は 入れまいと妨害してくる学生たちを、カサを振り回して追い払いながら、意外とあっ けなくバリケードの突破に成功しました。 教授のもとへ行き、「僕は留年したくない。授業をしてください」と談判しました。 このスト破りの件がニュースに出て、翌日は前述の親友が加勢に来てくれました。そ れ以外にも、通常の授業をしてほしいと思っていた学生が少しずつふえて、間もなく ストライキは終息しました。授業は再開され、「全員留年」の方針も見直されること になったのです。 ○ 怒り心頭に達して、カサ一本で、バリケードを壊したっていうのは、驚きますね。 怒りが、学生側と大学側のどちらにもあって、主張の問題ではなく、「留年はイヤだ」という 思いから起こった行動というのも、発達障害らしい行動です。 僕は大学時代は、バリケードを作る側でしたが(笑)、とうてい怖くて、そんなことできなかっ ただろうと思います。 星野さんは、その後、身体への無理がたたって、癌にかかり、他にも転移が見つかるのです が、独自の「食事療法」で治療してしまいます。これも驚異的な話でした。 面白い半生記、でした。 面白い本でした。 アスペルガー当事者のインタビューが多数掲載されていて、興味深く読みました。 この本の中に、トルキル・ソンネ(トーキル・ゾンネ)という人が出てきます。 ソンネは、デンマークのコペンハーゲンで「スペシャリスターネ」という会社を設立しまし た。お子さんが三歳の時に、自閉症と診断されたんです。それで会社を作ったわけですが、この 人のは「発想」が面白いんです。 普通は、会社に自閉症者を「適用」させようとするわけですよね。 この人は、逆の発想をしたんです。 「スペシャリスターネ」というのは、アスペルガー者専用の会社なんですよね。 アスペルガーと診断された人でないと、入れないんです。 企業の分野は、ITの分野です。 アスペルガーの特性を生かした会社を作ったんです。 ソンネ自身が書いた「会社案内」が、これです。 ○ 一般にセイヨウタンポポは、ひどく迷惑な雑草だと思われています。ところが専門 知識のある人たちからは、大変貴重な薬草と見なされます。では、そもそも雑草とは 何なのでしょうか。それはただ、望まれない場所に生えている植物にすぎません。そ の植物を価値ある場所に移し替えれば、何よりも重宝される植物になるのです。-- ソーキル・ゾンネ このタンポポの例とスペシャリスターネは明らかに似ています。私たちは、自閉症 のある就職希望者やコンサルタントに「友好的」な環境を用意します。彼らの特別な パーソナリティーを十分に理解することで、自閉症の人が持つきわめて特殊な技能を 利用することができるのです。--ソーキル・ゾンネ〔会社案内、2008〕 ○ 「セイヨウタンポポ」の喩えは、とてもいいですよね。 トルキル・ソンネさん、なかなかやりますね。 とてもいい理解の仕方をしていると思います。 こういう会社は、たぶん日本にはないんじゃないか、と思えます。 でも、発想の問題ですから、構想力とお金さえあれば、作れるんじゃないかと思います。 日本でも誰かそういう人が、出てこないものでしょうか。 グリム兄弟がまとめた童話集のうち、最初は収められていたのに、版を重ねるごとに削除され ていった物語があります。「子供向け」「家庭向け」としては残酷過ぎるという理由から削除さ れたものなのですが、本書は、それらをまとめたものです。 確かに「残酷」な描写のある話が多かったですが、それは、「現代」から読むとそう思えるの であって、昔の人たちが「残酷」であったという根拠にはなりません。その分、昔の人の感じ方 の特徴がよく表れているお話なのだと言えると思います。 まだ途中ですが、なかなか面白い本でした。 ラマチャンドランの『脳のなかの幽霊』は、とても面白い本でしたが、この本は、神秘体験・ 霊体験・瀕死体験とは何か、というテーマで、とことん追求しています。 この人はアメリカのお医者さんなのですが、徹底的に瀕死体験の不思議さについて追求してい きます。こういうところは、ホント、すごいですね。日本では、なかなかこんな本にはお目にか かれません。大体、スピリチュアルか、オカルト系の話になってしまいます。 途中なので、間違っているかもしれませんが、この人は、瀕死体験、夢、失神、などの状態は 共通性がある、と言っていると思います。ひとつには、瀕死の状態になると、レム睡眠の状態が 侵入してくるのではないか、もうひとつには、脳の血流が低下することで、大脳辺縁系(情動)が 反応を始めるのではないか、と言っていると思います。 僕も、夢の状態は、「感覚で考える」「情動で考える」状態だと思っています。動物も 「感覚で考える」「情動で考える」ことをしていると思います。 そういう意味では、共感できるところが多かったです。 この人は、相当、真剣に追い詰めていて、感心しました。 福来四郎さんって、僕には伝説の人だったのですが、山口県で講演したことがあるんですね。 この本は、小さな冊子のような本で、山口市のレストランで売られていたのを、たまたま買い ました。こういう記録を残しているというのは、いいことですね。 ○ つづいて盲人の話をしますけれど、一番気をつけなければいけないことは、こうい うことです。見えている人が目を閉じれば、これが盲人の方々の世界だと考えること です。これが一番の間違いなのです。見えない彼らは何もないということです。 私たちがあなた方の顔を見て、しばらく目を閉じても、頭の中にあなた方の顔をも う一度思い浮かべることはできますが、盲人の方々にはそういう世界はないのです。 この人達は生まれつきの人と、六才前後に失明した人達が多いのでございます。この 人達の世界といえば、全く見えない。そしてその人達の見えないということは、あな た方が目を閉じた、その真暗な世界とまた違う、本当に何もない無だということなん です。 そして目の不自由な方々の中に、こんな方がおられます。私がこの方々のことを保 健室ではじめて発見したことですが、無眼球児です。無眼球とは目の球がないという ことですが、無限球児の世界は失明した子たちとは、またちがうのですね。 この人連のことを考えると、私はいつも神様、あなたは大変なことをしでかしまし たね。私達に目をつけていながら、どうしてこの子に目をつけてやってくれなかった のですかと、怒りたくなります。 ○ 福来さんのおっしゃる通りですね。 盲者の世界は、健常者が眼をつぶった世界とは、質的に違うものだ。 また、盲者の中でも、失明した人と、無眼球の人の世界とは、また質的に違うものなんだ、と 言っておられます。 その考え方は、とても大事だと思いますね。 それから、これは、知的な遅れのある子の話です。 ○ この子にはお母さん一人だけで、お父さんは亡くなり、兄弟、親戚もおられないの です。そして頭が非常に弱く、どもりで、ほとんどものが言えないのです。ですから 私どもが「何々君これはどう思いますか。」と訊いても、「あわあ…」という言葉だ けでいつも下を向いているのです。先生に何か訊かれるのが怖いので、下を向いて、 椅子にはりつけになっているような、日常生活でございました。そして吃音がひどい ので、友達がいないのです。 そんな子供のお話ですが、ちょうど七月ごろでございました。もうしばらくすれば 学校もお休みという時、私が授業をしていると、教室の戸を「どんどん」と叩くので す。どなたと思ったときに、私の前につっ立っていたのは少年の隣の人でした。 「先生えらいことです。先生聞いて下さい。あのGさんのお母さんが死んでしまった のです。」 「先生、あの子の親戚は全然いないのです。親戚の人が葬式をしなければならないの に、何もできないのです。そして近所の人とのつき合いがないのです。先生が葬式一 切を見てくれませんか。火葬場までつれて行って、最後の別れをしてやって下さいな。」 というのです。 「一体どんなことをするんやろな、困ったなあ。」 「そんなことしたおぼえがないがなあ。」 私はそう言いました。 「先生ね、あなたがこの子を教えていなさるんやから、あなたしかいない。一つお願 いします。」 「そうかなあ、この子に一番身近いのは私しかいないのかなあ。おばあちゃん明日二 時頃行ったらいいのやね。」 こうして私は葬儀一切をすることになりました。 ○ 「これから遺体を納めさせていただきます。」という係の人の言葉。この子は一体ど うすればよいのであろうか。この子は明日からどうするんだろうか。お母さんのこと よりも、この子を明日から一体だれがどうするかという思いで一ぱいでした。そのと き炉の中に、お母さんは、おしこまれ、扉がしめられたのです。 場内にこだまして、私の耳を打つものがありました。「おっかあ、おっかあ、ええ ところへ行きよ。おっかあ、ええところへ行けよ。」その言葉はだんだん大きくなっ た。戸をどんどん叩く音もだんだん大きくなった。「ええとこへ行けよ、ええとこへ。」 です。戸をさかんに叩いて「おっかあ、ええ所に行けよ。」と叫んでいるのです。 「おっかあ、おっかあ」という言葉はわかりましても、ええ所へ行けよ。ええところ という意味は私にはわかりませんでした。「お母ちゃん、浄土に行って下さいよ。ほ んとうに楽しい極楽に行きなさいよ。」という意味でした。 何もしゃべらない下ばっかりを向いて、友達からのけものにされていたあの子が、 どうしてこの言葉が言えたのでしょう。私は自分の耳をうたがうものでした。「お母 さん、自分もお母さんに話ができるのですよ。私のこの声を聞いて下さいよ。お母さ ん幸せに。」という母に対する愛の思い、慕う思いが言葉になったのではないかと、 私ははじめて愛の偉大さを思い知らされたのでございます。 やがて誰も彼の身の回りを見ることもできず、彼は寄宿舎のある学校へかわってい きました。しかし、今なお彼はどうなったか分かっていません。私の心に深い傷をの こしているのでございます。 ○ 学校では言葉が話せなかった少年の言葉は、知識としての言葉ではないと思います。 「知識としての言葉」はなくても、「情動としての言葉」はあったのだと思えます。 「極楽」という抽象的な概念(知識)は理解できなくても、死んだら、何となく「いい所」に行 くのだという思い(情動)は、少年の中にあったのだと思います。 母への思いが、少年の中の、「情動として言葉」を表出させたのだと思います。 |