ッショナルの人を取材する、という番組なのですが、録画されていたものを観たんです。 その回は、山本征冶という料理人さんでした。 日本を代表するような料理人らしいんですね。 その中で、山本さんが、こんなことを言っていて、あ、面白いなと思いました。 料理とは何か、という質問だったのですが、山本さんは、それに答えて、 きゅうりを半分に折って相手にあげても、それは料理にはならない。 だが、その時に、この半分に折ったきゅうりがおいしいと思うから、あなたに食べてほし いと思ったんですよ、という意識がそこにあれば、それは、料理です。 と言っておられました。 なるほどね、と思いました。 この思想は、「贈与」の考え方じゃないでしょうか。 ○ 「…今俺は何してる?」飲み込みの悪い生徒にヒントを出すように、タバコを差し 出す。 「タバコを吸ってます」 「その通り。じゃあ、このタバコはなんでできてる?」 「タバコの葉です」 「そうだ。俺たちがタバコは神聖なものだと言っているのは知っているよな? あ んたは俺にタバコをくれただろ? じゃあ、このタバコは神聖かな?」 ダンはにやにやしている。グローバーの意図がわかっているのだ。私はすっかり 混乱してしまった。 「わかりません」 グローバーは短くなった白い吸いさしを口から取り出し、ポーチの上で大げさに つぶした。 「答はノーだ。これはただのタバコさ」彼は胸ポケットに手を入れて、私があげた プリンス・アルバートの箱を取り出した。「だが、これは神聖なタバコだ。なぜっ て、あんたがそう思って俺にくれたんだからな。俺の言ってること、わかるか?」 私は弱々しく微笑んだ。彼は話を続けた。「同じ物でも、ときによって神聖なと きとそうでないときがある。店員がタバコの箱を渡してくれたときは、別に神聖で もなんでもない。店員はただ箱を差し出すだけだからだ。わかるか? だが、あん たがそのタバコを俺にくれたときには、神聖なものになる。あんたが贈り物として くれたからだ」 ○ 「贈与」としての料理、ですね。 確かに、「料理」の初源は、これかもしれませんね。 今月は、「すぐりん」が粘土の作品を作っているところにお邪魔して、見学させてもらうこと ができました。自動車で二十分くらいのところに「すぐりん」が通う「陶芸」をしている家があ ったので、お邪魔させてもらいました。 僕は「すぐりん」の作品を観ることはあったのですが、本人に会ったのは初めてでした。 「すぐりん」は、中学一年生になっていました。初めての人が行っても、特に不安定になるこ ともなく、作品を作ることができていました。ずいぶんと安定していて、驚きました。 行ってすぐに見せてもらったのは、出来あがった作品で、「大日如来」と「二宮金次郎」で した。

なかなか、いい作品ですよね。 大日如来は、とても立体的です。二宮金次郎も、よく形を捉えていると思います。 それから、こういうのもありました。

これは、どうも、世界の有名な人らしいのですが、それを「ア」から順に作っていったという ことらしいんです。アは、アインシュタイン。なんだそうです。 みんな、違っていますよね。釉薬をかけた後なのでわかりにくいですが、表情もみんな違って います。 「すぐりん」の中では、どれが誰なのかはわかっているのだと思います。 最近、家では、折り紙を小さく、くしゃくしゃにして形を作っていて、「童話の登場人物を、 あから作る」というテーマで、作るんだそうです。 ア、赤ずきんちゃん イ、一寸法師… という感じらしいです。 いかにも、自閉ちゃんらしいですよね。 ○ この日は、もう本人がテーマを決めていて、「一月から十二月までを作る」というものでし た。 一月は、角松。二月は、節分。三月は、ひな祭り、…というように、です。 完成したものがこれです。

一時間ちょっとで完成しました。 単純に言えば、これを作るためには、頭の中にそれぞれの月の行事のイメージがないと作れな いはずですよね。僕が見ているかぎりでは、「すぐりん」は、最初から、何月は何、というもの を頭の中で持っているみたいでした。一月だけは、「角松」がわからなかったみたいで、写真を 見せてもらっていました。写真を見ると、立体に変換できるんでしょうね。ちなみに、角松は写 真のいちばん奥の尖っている部分がそうです。後の月は、スイスイ作っていきましたね。 四月は、花見。 五月は、「鯉のぼり」なのですが、六月は、「歯磨きの日」があるらしくて、「歯磨きをする 鯉のぼり」を作っていました(笑)。 驚いたのは、「たなばた」「七五三」「お月見」は、粘土版に、直接、文字や絵を書き込んで いましたね。 全体的なイメージが最初からあるのかどうなのかわからないのですが、適当に作っては、ひょ いひょい置いて行くのですが、後から見ると、全体的にはちゃんと配置されているように見えま す。バランスを考えているようには見えないのですが、この辺は、さすがでしたね。 「触感」がいいのでしょうが、粘土を手でこねている時の「すぐりん」は、とても情緒が安定 しているように見えました。二時間くらいの間でしたが、パニックになることもなかったです。 集中している時は、手が素早く動いて、<神業>のようなんだそうです。今回は、観ることは できませんでした。 また、お母さんによると、「お皿」のような生活に使えるものは、水を向けても作りたがらな いんだそうです。興味深いですね。「粘土作り」は、「すぐりん」にとって、やはり何らかの 「言葉」の代わりなのかもしれませんね。 ○ 最近、調子が悪い僕ですが、ちょっとホッとする時間を持つことができました。 「すぐりん」、ありがとう! さて、「すぐりん」が出てきたところで、「自閉症」つながりの話を。 これは、最近のインターネットの記事から、です。 ○ 言葉を重視、脳活動に違い=対人コミュニケーション障害―東大 時事通信 6月23日(土)6時38分配信 高い知能があっても話し相手やその場の状況に合わせて振る舞うことが難しい対人 コミュニケーション障害(自閉症スペクトラム障害)の成人男性は、相手の顔の表情 や声色より言葉の内容を重く受け止める傾向があり、大脳の「内側前頭前野」と呼ば れる部分の活動が通常より弱いことが分かった。 東京大大学院医学系研究科の山末英典准教授らが実験で発見し、米科学誌プロス・ ワンに23日発表した。障害の客観的な評価方法や治療法の開発に役立つという。 実験は同障害の成人男性15人と年齢や知的能力が同じで障害がない17人を対象に、 短い映像を見てもらいながら、機能的磁気共鳴画像装置(fMRI)で脳活動を測定した。 ○ おやおや、という感じでした。 「東大」ですか。 頭のいい人にとっては、「自閉症」というのは、病気・障害・異常、であり、克服されるべき 病気なんでしょうね。 この人たちの「人間観」は、いまだに 「前頭前野としての人間が、人間らしい人間」 「抽象的な言葉を操れるのが正常な人間」 という考え方なんですね。 なんだか、ドッとやる気失くしましたね(苦笑)。 もちろん、「研究」をすることが、悪いとは言わないのですが…。 <人間とは何か>という視点が、抜け落ちていますね。 とりあえず、ここでは、自閉症者の言葉をふたつ引用しておきます。 ○ でも、いくらつらい目にあおうとも、私は、AS(=アスペルガー症候群)を根治 させる治療法が見つかることなど望みはしない。それよりも、もっと根絶してほし い病はほかにある。もっとありふれた病、実にたくさんの命をむしばんでいる病だ。 この病にかかった人は、わが身を絶えず「人並み」という基準と比べずにはいられ なくなる。しかもその「人並み」とやらはたいてい、あまりにも完璧で、完全で、 現実にはだれ一人達成できないような代物だったりする。こんな「人並み」にふり 回されるより、はるかに生産的で、はるかに満たされる生き方があるだろうにと思 う。 ○ 僕は時々、こんなに美しい世界をみんなは知らないなんてかわいそうだと思いま す。それほど僕たちの見ている世界は魅惑的で、すばらしいものなのです。 「誰だって、物を見るためについている目は同じでしょう」と思われるかも知れ ません。たぶん、見えているものは同じでも、見えるものを受け取る力が違うよう な気がします。 みんなは物を見るとき、まず全体を見て部分を見ているように思います。しかし、 僕たちは、最初に部分が目にとびこんできます。 その後、徐々に全体が分かるのです。 どの部分が最初に目に入るのかは、その時の状況で違います。色が鮮やかだった り、形が印象的だったりすると、それに目がいってその部分一点に心が奪われて、 何も考えられなくなるのです。 物はすべて美しさを持っています。 僕たちは、その美しさを自分のことのように喜ぶことができるのです。どこに行 っても何をしても、僕たちは一人ぼっちにはなりません。僕たちは、ひとりに見え るかも知れませんが、いつもたくさんの仲間と過ごしているのです。 ブログにも書きましたが、今月は、野暮用で、大阪に行く用事ができました。 それでまあ、ついでに神戸にいる娘にも会えたわけです。 前日は、大阪の用事を済ませて、ワイフ(笑)と娘とで、梅田で待ち合わせして、祝杯をあげ ました。 梅田は、ともかく人が多かったですね。 こんなに人がいるのかっていうくらいいました。梅田は不景気知らず、なんでしょうか。 お店は、一時間待ちと言われたのですが、疲れたので待つことにしました。 そしたら、隣には女の子の二人組が座って、やはり順番を待っていました。 イヤでも会話が耳に入ってくるんですよね(笑)。 それが、こんな会話でした。 好きな男性のタイプの話をしていたみたいなのですが、 ○ 女性A「たとえば、私が何かで困っている時にはな、 『それはな、○○して、○○したらええねん』みたいに言ってくれる、 「アイフォン」みたいな人がええねん。」 女性B(間髪を入れず)「アイフォンでええわ」 ○ ごもっとも(笑)。 アイフォンで十分ですよね(笑)。 思わず、横で吹き出しそうになりました(笑)。 これが大阪では、普通の会話なんでしょうね。 ○ さて、次の日、娘が住んでいるところの駅が、「三宮北口」だったんです。そこからだと、電 車で二十分くらいで、宝塚に着くんですよね。 こんな機会は滅多にないと思ったので、長い間の念願だった「手塚治虫記念館」に行ってみよ うかなと思い立ち、妻子と別れ、僕ひとりで阪急電車に乗りました。 宝塚の町も面白かったです。 あんな町の印象を抱いたことは、今までにないと思います。

駅を降りて、自動車が通る道路の真ん中に遊歩道があって、そこを歩いていきました。 途中には、宝塚の劇場や、コスチュームを着た人がいたり、ファンの人が並んで待っていたり していました。町を行く人も、観劇に行く人が多いみたいで、普通の町とは違う印象でした。 十分くらい歩くと、もう「手塚治虫記念館」です。 「手塚治虫記念館」は、思っていたほど大きくはなかったです。でも、僕がいる間、お客さん が途切れることはなかったし、ご老人から小さな子供まで来ていましたから、さすがに手塚さん の人気は定着化しているなあと思って、嬉しかったです。ガラガラだったらどうしようと思って いましたから(笑)。

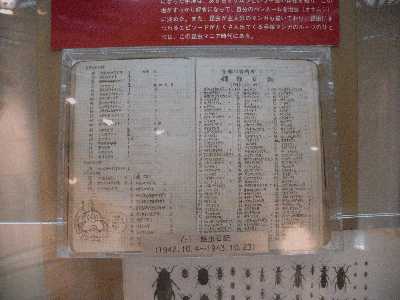

内容的には、ほとんど知っていることばかりだったので、格別にどうということはありません でしたが、写真は、手塚さんの子どもの頃に描いた「昆虫図鑑」なのですが、図の小ささ・緻密 さがすごいのと、手帳の文字の小ささも、見てください。 ちょっと驚異的だと思います。手塚さんも、自閉的な微細なことにこだわる面と、抜群の集中 力を持ち合わせていた人なんじゃないか、と思って、新しい発見でした。 「手塚治虫記念館」に行くことは、僕の長年の夢でしたから、叶えることができて、とても嬉 しかったです。 ブログ版を見ていない方もおられると思いますので、こちらでも、定時制の体育大会でのエピ ソードを書き留めておきます。 ○ 今月は、山口市で、「定体連」という定時制の体育大会がありました。 こんなた居海があるというのは、僕は初めて知りました。 大会自体は、無事に終わったので良かったのですが、驚いたことがあったんですよね。 僕がバドミントンの会場にいたら、知らない女の子が近づいてきて、 「松本先生ですよね?」って、言ってきたんです。 どこかで見たことあるような子だったのですが、ハッキリわかりませんでした。 そしたら、 「私のことはわからないと思いますけど、○○養護学校にいた○○です。 先生は、運動会でピカチュウをやっていましたよね。 それを思い出して、「ピカチュウ先生」が懐かしくて、一生懸命、松本先生の名前を 思い出しました。私のことは、忘れていると思いますけど…」 それで、だいぶ思い出しました。 「いやいや、なんとなくは覚えているよ」 その子は、中学部にいただけで、高等部には来なかったんです。 「今、どうしてるの? 定時制にいるの?」と聞きました。 「はい。○○高校の定時制にいます。四年遅れの高校生、です。」 その子は、笑顔で、そう答えてくれました。 中学部の頃は、情緒不安定な子だったと記憶していますが、今は、高校に通えるようになった んですね。 遠まわりはしたけれども、人生は長いですから、遅れても、何の問題もないと思うんです。 いい人生を、送ってほしいものだと思います。 それにしても、以前も、その学校の中学部だった男の子に、声をかけられたことがあります。 ほとんど関わりがないのに、声をかけてもらえるのは、嬉しいことですね。 ささやかな、教師冥利に尽きる話でした。 ピカチュウ、やってて、良かった。(^^ゞ 吉本隆明さんが亡くなって、三カ月が過ぎました。 この間は、僕も転勤などもあって、ずいぶんと体調が悪かったです。 忙しいので、あまり「追悼文」のようなものは読んでいません。 僕が、忙しい日常の中で、漠然と反応を見ている感じでは、吉本隆明さんを「頭」で読んでい る人と、「内蔵」で読んでいる人との、二種類の反応があるんじゃないか、と思いました。 ○ 「頭」で読んでいる人は、たくさん吉本さんについて、書いたりしゃべったりしているみたい です。「すごかった」と言う人から、「間違っていた」という人までいます。 そんなの、 「死んでから言うな!」 と思いますね。 「内臓」で読んでいる人は、重い心を抱え込んだままで、ますます<沈黙>しているのではな いでしょうか。 僕はと言えば、この間、『情況』という雑誌から依頼があって、吉本さんの追悼号ということ で寄稿しました。いずれ出るのではないかと思います。 タイトルは、「吉本隆明・マンガ・自閉症」です。 僕自身は、自分の考えたいことがあるので、その部分と吉本さんの思想とが、どう<接続>さ れていくのか、ということを考えながら書きました。僕にとっては、それが、吉本さんへの本当 の追悼(文)になると思っているからです。 ここでも、少し吉本さんの言葉を引用しておきます。 ○ まだ熱した考えではありませんが、最近ぼくはこんなことを考えています。 人類史というのは、人間がおサルさんと分かれたときから現代までずっと続いてい て、ふつうはわれわれの身体の外にある環境(外界)、つまり政治現象や社会現象な どの歴史も一応、「人類史」と考えられています。ところが、このあたりのことをも う少し細かくいうと、これまで考えられてきた古代史以降の環境の歴史というのは、 いわば文明史あるいは文化史にすぎない。人類史全体ではないということになります。 したがって人類史を探るにはやっぱり人間がおサルさんと分かれたところまでさかの ぼる必要があるのではないか。 それからもうひとつ、「人類史」にはそうした人類史のほかに、もう一種類あるの ではないかということを考えています。別種の人類史とは何かといえば、個々の人間 がそれぞれの身体性のなかにふくんでいる人類史です。個々の人間の身体性の範囲の なかで行われる精神活動や身体の運動性は人類史を内包していて、文明の移り変わり とか社会の変遷といった一般的な人類史とは別個のものとして考えられるように思い ます。 ○ なるほど。 吉本さんってすごいなと思わされますね。 ところで、僕が<線>についてや、自閉症や、障害者について考えてきていることは、この言 葉に対応させると、おサルさんと別れた(「動物段階」から離脱した)段階への考察につながっ ていると言えると思います。 また、「個々の人間が身体の中にふくんでいる人類史」という意味で言えば、自閉症者や、知 的な障害者は、人間の段階のどこかの時期を内包している存在だと見なすことができると思い ます。 前出の「東大」の学者さんたちは、「自閉症」について、こんなこと考えもしないでしょう ね。 |