丂傾僗儁儖僈乕偺恖偺帺揱偱偡丅 丂巐廫嵨偵偟偰丄弶傔偰恌抐偝傟偨曽偱偡丅 丂偙偺恖偼丄椉恊偑戝曄側傫偱偡丅 丂晝恊偼戝妛偺愭惗側偺偱偡偑丄傾儖拞偺傛偆偱丄枅擔偺傛偆偵丄梒帣媠懸傪偟偰偄傑偡丅曣恊 偼丄惛恄忬懺偑埆偔丄偩傫偩傫尪妎傪尒傞傛偆偵側偭偰偄偒傑偡丅晇晈偼丄枅斢働儞僇傪偟偰偄 傑偡丅 丂堢偰傜傟偨娐嫬偲偟偰偼乽嵟埆乿偺応崌偺丄傾僗儁儖僈乕偺恖偺帺揱丄偲偟偰撉傔傞偲巚偄傑 偡丅偙偺恖傕丄尵梩巊偄傕埆偄偟丄搙傪墇偟偨偄偨偢傜偑岲偒偩偟丄偆偦傪偮偄偰傕暯婥側恖偱 偡丅 丂帺暘偱彑庤偵偮偗偨乽柤慜乿偱側偄偲屇傃傑偣傫丅偍晝偝傫偼丄乽僶僇乿丄偍曣偝傫偼乽僪儗 僀乿丄掜偼丄乽儎僕儏僂乿偲偄偆姶偠偱偡乮埆堄偱偼偁傝傑偣傫乯丅 丂僞僀僩儖偼丄暥帤捠傝偱丄乽恖偺栚傪尒偰榖偡乿偲偄偆偺偑丄嬯庤側恖側傫偱偡丅偢偄傇傫彫 偝偄崰偐傜尵傢傟懕偗偨傜偟偄偱偡丅乮偪側傒偵丄杔傕丄恖偺栚傪尒偰榖偡偲偄偆偺偼丄嬯庤偱 偡偹丅帹偱堦偺榖傪暦偄偰偄傞偩偗偺曽偑廤拞偱偒傞婥偑偟傑偡乯 丂惉堢娐嫬傕偁傞偩傠偆偟丄傾僗儁儖僈乕偺摿幙傕廳側偭偰偦偆側偭偰偄傞偲巚偄傑偡丅偙偺恖 帺恎偼丄傾僗儁儖僈乕偺摿幙偑丄乽帺暘傪庣偭偰偔傟偨乿傫偩偲偄偆尵偄曽傪偟偰偄傑偡丅妋偐 偵丄偦偆偄偆柺偼偁傞偐傕偟傟傑偣傫偹丅傕傠偵丄晝恊傗曣恊偺塭嬁傪庴偗傞掕宆敪払偺巕偩偭 偨傜丄惛恄偵廳戝側塭嬁偑偁偭偨偐傕偟傟傑偣傫丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偙偺恖偼丄婡夿偑岲偒側傫偱偡傛丅婡夿傪暘夝偟偨傝慻傒棫偰偰丄偄傠傫側傕偺傪嶌傞偺偑岲 偒側傫偱偡丅 丂偦傟偲丄乽壒妝乿偑岲偒側偺偱偡偑丄墘憈偼乽僿僞乿側傫偩偦偆偱偡丅壒晞傕撉傔傞偟丄摢偵 晜偐傫偱偔傞傫偩偦偆偱偡偑丄庤偑偦傟偵崌傢偣偰摦偄偰偼偔傟側偄傒偨偄偱偡丅偦偺戙傢傝丄 壒嬁僔僗僥儉偺夞楬傪丄僀儊乕僕乮帇妎乯壔偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅偦傟傪捠夁偡傞偲丄偳傫 側壒偑弌偰偔傞偐丄傑偱傢偐傞傫偩偦偆偱偡丅偙偙傑偱棃傞偲嬃堎揑偱偡偹丅 丂偦傟偱丄傑傢傝偺恖偑擣傔偰偔傟偰丄帺懜怱乮僙儖僼丒僄僗僥傿乕儉乯偑曐偨傟偨傫偩偲巚偄 傑偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂丂恖惗偺嵟弶偺堦榋擭娫偵丄椉恊偼彮側偔偰傕堦僟乕僗偺丄偄傢備傞乽惛恄曐寬偺愱 丂栧壠乿偵杔傪堷偒崌傢偣偨丅偦偺扤堦恖偲偟偰丄杔偺偳偙偑埆偄偺偐偼尒摉偝偊偮偐 丂側偐偭偨丅妋偐偵摉帪偼傾僗儁儖僈乕徢岓孮偼恌抐柤偲偟偰懚嵼偟偰偄側偐偭偨丅偟 丂偐偟帺暵徢偼偁偭偨丅偦傟偱傕丄杔偑帺暵徢僗傌僋僩儔儉忈奞偺堦庬偐傕偟傟側偄偲 丂尵偭偨恖偼扤傕偄側偐偭偨丅偁偺崰丄帺暵徢偼崱傛傝傕偢偭偲嬌抂側徢忬偩偲尒側偝 丂傟傞偙偲偑懡偐偭偨丅堦尵傕榖偝側偄巕偳傕丄帺暘偺偙偲偼壗傕偱偒側偄巕偳傕偑偦 丂偆巚傢傟偰偄偨丅偦偺偨傔愱栧壠偨偪偼杔傪傠偔偵恌嶡傕偣偢丄巚偄傗傝偺娽嵎偟傕 丂岦偗偢丄媍榑偝偊偟側偄偱抁棈揑偵丄偨偩懹偗偰偄傞偲偐丄搟偭偰偄傞丄偁傞偄偼斀 丂峈揑側偩偗偩偲寛傔偮偗偨丅偦偆偄偭偨尵梩偼杔偺擸傒傪堦偮傕夝寛偟側偐偭偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偙偺恖偺婰弎傪撉傓偲丄傾僗儁儖僈乕偲偄偆奣擮偑側偐偭偨崰偺傾僗儁儖僈乕偺恖偨偪偲 偄偆偺偼丄偙偆偄偆晽偵埖傢傟偰偄偨傫偩傠偆側丄偲偄偆偙偲偑丄傛偔傢偐傝傑偡丅 丂偦傟偑堦斣嫵偊傜傟偨偲偙傠偱偡偹丅丂 丂尰戙偱偼丄帺暵徢偺恖偑憹偊偨傫偩丄偲尵偭偰偄傞恖偑偄傑偡傛偹丅娐嫬墭愼偑尨場偩偲偐丅 偱傕丄幚嵺偵偼丄愄偼偙偆偄偆晽偵丄幮夛偺拞偵傑偓傟偰偄偨傫偩偲巚偄傑偡偹丅

丂悇棟彫愢側偺偱偡偑丄偙偙傑偱僷僘儖偵揙偟偨悇棟彫愢偼捒偟偄偱偡偹丅 丂僷僘儖偲偄偆偺偼丄儂儞僩偵亀摢偺懱憖亁乮揷屛婸乯偺傛偆側僷僘儖側傫偱偡丅恖娫偲楾偲傂 傛偙傪愳偱搉偟偨偄丅儃乕僩偵偼丄堦搙偵傆偨傝偟偐忔傟側偄偟丄僆僆僇儈偲傂傛偙偩偗偵側傞 偲丄僆僆僇儈偼傂傛偙傪怘傋偰偟傑偆丅儃乕僩偱丄岦偙偆娸偵拝偔偨傔偵偼丄嵟掅丄壗夞偱搉傟 傞偐丄偲偄偆傛偆側傗偮偱偡乮徫乯丅 丂偙傟偩偗偩偲丄姰慡偵乽僷僘儖乿偵側偭偰偟傑偆傢偗偱偡偑丄偙偺僔僠儏僄乕僔儑儞傪丄悇棟 彫愢偵巇棫偰偰丄僷僘儖傕夝偒側偑傜丄悇棟彫愢傕夝偔丄偲偄偆愝掕偵側偭偰偄傑偡丅 丂弮悎偵僷僘儖側偺偱丄摢傪巊傢偢偵撉傓偙偲偑偱偒偰丄摢偺挷巕偺埆偄帪偼撉傫偩偺偱彆偐傝 傑偟偨丅悇棟彫愢偲偟偰偼丄暔懌傝側偄偺偱偡偑丄嶌幰偼丄嵟屻傑偱撉傑偣傞椡検偺偁傞恖偱偟 偨偹丅偝偡偑丄偱偟偨丅

丂偄傗偁丄柺敀偐偭偨偱偡偹丅 丂壗偲尵偭偨傜偄偄偺偐丄偲偰傕晄巚媍側報徾偩偭偨偺偱丄戞擇姫傕庢傝忋偘偰傒偨偄偲巚偄傑 偟偨丅 丂亀偐傜傫亁偼丄偄傢偽丄廮摴儅儞僈乮乽彈巕廮摴晹乿偱偡乯側傢偗偱偡偑丄崱傑偱廮摴儅儞僈 偲偼丄傑偭偨偔堘偭偰偄傑偡丅 丂偦偺弌棃塰偊偼嬃偒傑偡丅 丂栚傪嵊傞偔傜偄堘偆傫偱偡丅 丂惗妶偺昤偒曽偑鉱枾側傫偱偡傛丅 丂偲尵偆偐丄戝懱丄崱傑偱偺廮摴儅儞僈偺庡恖岞偵偼丄乽惗妶乿側傫偰丄側偐偭偨傫偱偡傛丅 丂杔偑抦偭偰偄傞乽廮摴儅儞僈乿偲偼丄 丂乽廮摴堦捈慄乿乮妬尨堦婻丒塱搰怴擇乯 丂乽廮摴嶿壧乿乮妬尨堦婻丒奓捤傂傠偟乯 丂乽儎儚儔両乿乮塝戲捈庽乯 丂偔傜偄偱偡丅 丂偙傟傜偺嶌昳偺丄僥乕儅偼丄亙懳棫亜偩偭偨傫偱偡丅 丂帋崌偱偺儔僀僶儖偲偺亙懳棫亜丄偁傞偄偼丄桳柤恖偲晛捠偺恖偺亙懳棫亜丄偱偟偨丅 丂偱傕丄乽偐傜傫乿偺僥乕儅偼丄乽惗妶乿側傫偱偡丅 丂偦傟偧傟偺擔忢偑丄偲偰傕慇嵶偵昤偐傟偰偄傑偡丅 丂偙傟傑偱偺嶌昳偺庡恖岞偵偼丄乽擔忢偺惗妶乿偼昤偐傟偰偄側偐偭偨傫偱偡丅 丂擇姫側傫偱偡偑丄傑偩乽摫擖晹乿偲偄偆姶偠偱偡乮徫乯丅 丂偱傕丄柺敀偄傫偱偡傛丅嶌昳偺拞偵堷偒崬傑傟偰偄偔姶偠偑偟傑偡丅 丂栘懞嵁偲偄偆恖偼丄憡摉側嵥擻偺恖偱偡偹丅

丂摉偨傝偼偢傟偺偁傞恖偱偡偑丄偙傟偼乽摉偨傝乿偩偲巚偄傑偟偨乮徫乯丅 丂偟偐偟丄儂儞僩偵丄傛偔傾僀僨傾傪峫偊傑偡偹丅 丂崱夞偺扵掋偼丄嫞攏応偵偄傞偍偠偝傫側傫偱偡丅 丂偟偐傕丄抁壧偲揘妛偵憿寃偑怺偄傫偱偡乮徫乯丅 丂嫞攏応偵孻帠偑傆偨傝傗偭偰偒偰丄帠審偺榖傪偟偰偄傑偡丅 丂孻帠偺傂偲傝偼丄抁壧偑岲偒偱丄帠審偐傜巚偄晜偐傇抁壧傪塺傒傑偡乮徫乯丅 丂偡傞偲撍慠丄偳偙偐傜偐傗偭偰偒偰丄扵掋偑榖偵妱傝崬傫偱偒傑偡丅 丂偦偟偰丄抁壧偲揘妛幰偺尵梩偱丄帠審傪夝寛偟偰偟傑偄傑偡乮徫乯丅 丂椺偵傛偭偰丄柍棟栴棟偙偠偮偗偰偄傞傛偆側偺傕偁傝傑偡偑丄偙偙傑偱傗偭偰偔傟傞偲丄傕偆 徫偆偟偐側偄偱偡偹丅偙傫側悇棟彫愢偑彂偗傞恖偼丄偙偺恖偟偐偄傑偣傫丅

丂偙偺杮偼丄栘懞偝傫杮恖偺彂偒尵梩側傫偱偡傛偹丅撪梕偼丄慜敿偑丄亀婏愓偺儕儞僑亁偲廳側 傞晹暘偱偟偨偑丄嵟屻傑偱柺敀偔撉傓偙偲偑偱偒傑偟偨丅 丂尵梩偲偟偰偼丄亀婏愓偺儕儞僑亁偺榖偟尵梩偺栘懞偝傫偺曽偑丄惗偒惗偒偲偟偰偄偰丄偄偄偲 姶偠傑偟偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偄傠傫側偙偲傪巚偭偨偺偱丄乽栘懞廐懃乿傪撉傓丅丄偺曽偵彂偔偲巚偄傑偡偑丄偄偔偮偐彂偄 偰偍偔偲丄傃偭偔傝偟偨偺偼丄乽嶨憪乿傕堄枴偑偁傞傫偩丄偲偄偆偙偲偱偡丅 丂杔傕丄敤偺嶨憪偼丄敳偄偨曽偑偄偄傫偩偲偽偐傝巚偭偰偄傑偟偨丅妛峑偩偲丄恖娫娭學偱惛恄 揑偵偒偮偄偲偒偵偼丄敤偵嵗偭偰丄憪傪敳偔偺偼丄偲偰傕婥帩偪偑棊偪拝偄偰偄偄傫偱偡傛偹 乮徫乯丅 丂傑偁丄偦傟偼偦傟偲偟偰傕乮徫乯丄栘懞偝傫偵傛傟偽丄梫偡傞偵丄怉暔偵戝愗側偺偼乽搚乿側 傫偱偡傛偹丅偄偐偵丄怉暔偑怺偔崻傪挘傞偙偲偑偱偒傞乽搚乿偱偁傞偐偳偆偐丄側傫偱偡丅 丂偦傟偱丄乽嶨憪乿偼丄搚偺壏搙傪堦掕偵曐偭偰偄傞傫偱偡丅 丂偙傟傕敤傪傗偭偨傜傢偐傝傑偡偑丄壞偺弸偄偲偒側偳丄棁偺敤偩偲丄搚偺壏搙偑偲偰傕擬偔側 傞傫偱偡傛丅 丂偩偐傜丄拫娫偵偼悈傪傗傜側偄傛偆偵偡傞傫偱偡丅 丂悈傪傗傞偺偼丄挬偐梉曽偵偟傑偡丅 丂拫娫偵悈傪傗傞偲丄搚偺壏搙偑崅偄偺偱丄悈偑擬偔側偭偰丄偐偊偭偰乽栄崻乿偑彎傫偱偟傑偆 傫偱偡傛偹丅妋偐偵丄壞偺敤偼偡偛偔擬偔側傝傑偡丅偱傕丄嶨憪偑惗偊偰偄傟偽丄搚偺壏搙傕堦 掕偵曐偨傟傞偱偟傚偆偹丅 丂偦偆尵傢傟偰峫偊偰傒傞偲丄妛峑偱栰嵷傪怉偊偰偄偰丄壞媥傒偵擖傝傑偡傛偹丅偡傞偲庤偑懌 傝側偄偺偱丄敤偑憪傏偆傏偆偵側傞傫偱偡丅 丂偱傕丄偦傟偱栰嵷偑廂妌偱偒側偄偲偄偆偙偲偼側偄傫偱偡傛偹乮徫乯丅偦傟側傝偵栰嵷偭偰堢 偮傫偱偡傛偹丅偦傟傪巚偄弌偟傑偟偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偦傟偐傜巚偭偨偺偼丄偙偺恖偺峫偊偼丄嫵堢偵傕帡偰傞側偁丄偲偄偆偙偲偱偡丅 丂杔偼丄嫵堢偱戝愗側偙偲偼丄亙敪尒偲堷偒弌偟亜偩偲巚偭偰偄傞偺偱偡偑丄栘懞偝傫偑傗偭偰 偍傜傟傞偙偲傕摨偠偩偲巚偄傑偟偨丅帺慠偺儕儞僑偺栘偺摿挜傪峫偊偰丄偙偆偄偆偙偲偑偁傞偺 偐丄偲亙敪尒亜偟偰丄偦偙偐傜偝傜偵弮壔偟偨偍偄偟偄幚傪亙堷偒弌偟亜偰偍傜傟傑偡丅 丂恖娫傕丄帺慠偺懚嵼偩偐傜丄帡偰偔傞傫偩傠偆側偲巚偄傑偟偨丅 丂亙敪尒偲堷偒弌偟亜偲偟偰偺嫵堢偲偄偆偺偼丄傢傟側偑傜偄偄尵梩偩側丄偲姶怱偟偰偄傞偺偱 偡偑丄侾侽擭埲忋傕慜偐傜尵偭偰偄偰丄亀幚慔忈奞帣嫵堢亁側偳偵傕彂偒傑偟偨偑丄壗偺斀嬁傕 偁傝傑偣傫偱偟偨偹乮戝徫乯丅 丂杔偼偦偆巚偆傫偩偗偳側偁乧丅 丂偙偺帪婜偺妛峑偼丄戝妛偐傜偺乽嫵堢幚廗惗乿偑棃傞帪婜側傫偱偡傛偹丅 丂傑偁丄杔偑扴摉偡傞偙偲偼側偄偺偱偡偑乮徫乯丄榖偟傪暦偔偲丄崱偺愭惗偺棏偺曽偼丄桪廏側 恖偑懡偄傫偩偦偆偱偡偹丅嫵嵽尋媶傕傛偔傗傜傟偰偄傞傫偩偦偆偱偡丅傑偨丄尋廋夛側傫偐偵峴 偔偲丄嫵嵽嫵嬶傪傛偔岺晇偟偰傗偭偰偍傜傟傞愭惗偑偄傑偡丅 丂偙傟傜偼丄傂偲偮偵偼丄僥傿乕僠傗峴摦椕朄傗丄偄傠傫側忣曬偑嶨帍傗僱僢僩偱棳偝傟傞傛偆 偵側偭偨偐傜偩偲巚偄傑偡丅 丂杔偼丄偦傟偼偦傟偱慺惏傜偟偄偙偲偩偲巚偭偰偄傑偡丅 丂偨偩丄乽偄偄嫵嵽丒嫵嬶乿偲偄偆偙偲偼丄栘懞偝傫偺暥柆偱尵偊偽丄偙傫側偵乽偄偄擾栻乿 乽偄偄旍椏乿偑偁傞傛丄偲偄偆偙偲偲摨偠偐傕偟傟側偄傫偱偡傛偹丅 丂杔偑丄庒偄愭惗偵尵偆偙偲偑偁傞偲偟偨傜丄傗偭傁傝丄嫵堢偼丄亙敪尒偲堷偒弌偟亜側傫 偩傛丄偲尵偆偩傠偆側偲巚偄傑偡偹丅 丂偳傫側偵偄偄嫵堢朄傕丄偳傫側偵偄偄嫵嵽丒嫵嬶傕丄惗搆偺壜擻惈傪亙敪尒亜偟偰丄偦傟傪傕 偭偲偄偄宍偵亙堷偒弌偟偰亜偄偔丄偲偄偆偙偲偑側偗傟偽丄堄枴偑側偄傛丄偲尵偄偨偄偱偡丅 丂屻偼丄嫵堢偼丄僥僋僯僢僋偱偼側偔丄僴乕僩偩傛丄偲偄偆偲偙傠偱偟傚偆偐丅

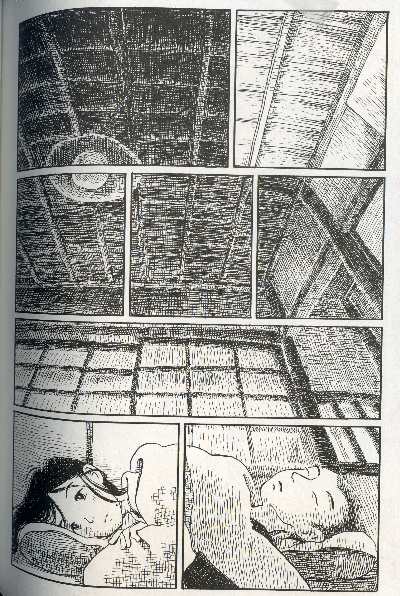

丂柺敀偐偭偨偱偡丅 丂偄傗偁丄偙偺恖偼丄憡摉丄儅儞僈偑偆傑偄偱偡偹丅堦尒丄抰愘側奊偺傛偆偵尒偊傞偺偱偡偑丄 偦傫側偙偲側偄偱偡丅憡摉丄傛偔峫偊偰昤偄偰偍傜傟傞偲巚偄傑偡丅帪乆丄僴僢偲偟偰栚傪巭傔 偰偟傑偆傛偆側奊傗峔恾偑弌偰偒傑偡丅 丂偁偁丄偙傫側昤偒曽偑壜擻側偺偐丄偲姶怱偝偣傜傟傑偡丅 丂嬃偒傑偟偨丅 丂乽愴憟儅儞僈乿偲偄偆偙偲偵側傞偲巚偆偺偱偡偑丄愴憟傕偺偱偄偔偲丄偡偖偵巚偄晜偐傇偺 偼丄徏杮楇巑丄庤捤帯拵丄悈栘偟偘傞丄偔傜偄偱偟傚偆偐丅乽斀愴儅儞僈乿偦偺傕偺側傜偽丄拞 戲孾栬偝傫偺乽偼偩偟偺僎儞乿丄偱偟傚偆偐丅 丂偱傕丄偙偺恖偺偼丄偙傟傜偺偄偢傟偺嶌昳偲傕堘偄傑偡丅 丂徏杮楇巑丄庤捤帯拵丄悈栘偟偘傞丄拞戲孾栬偝傫偨偪偼丄偄偢傟傕戝側傝彫側傝愴憟懱尡幰偱 偡傛偹丅悈栘偝傫偼丄愴抧偵峴偭偰丄婏愓揑偵惗偒墑傃偰偄偰丄偦偺懱尡択傪昤偄偰偍傜傟傞 偟丄拞戲偝傫偼丄尨敋偺懱尡偐傜乽偼偩偟偺僎儞乿傪昤偐傟偰偄偨偲巚偊傑偡丅徏杮楇巑偝傫 偼丄幚嵺偺愴憟懱尡偼側偄偱偟傚偆偑丄愴憟傕偺傪尒帠側僪儔儅偲偟偰昤偐傟偰偄傑偡丅 丂偙偆偺偝傫偼丄杔傛傝傕偢偭偲偍庒偄曽側偺偱丄愴憟懱尡側偳偼丄側偄偲巚偄傑偡丅 丂偦傟偱偄偰丄偙偺儅儞僈偼丄乽撪懁偐傜乿昤偔昞尰偵側偭偰偄傞傛偆偵姶偠傞傫偱偡丅 丂偦傟偑偲偰傕晄巚媍偱偟偨丅偙傫側偙偲昤偗傞恖偑偄傞傫偩側偁丄偲巚偄傑偟偨偹丅 丂庡恖岞偺乽偡偢乿偼丄峀搰偵廧傫偱偄傞偺偱偡偑丄撍慠偺墢択偱屶偵壟偓傑偡丅愴帪拞偺擔乆 偺擔忢偑昤偐傟傑偡丅偄傠傫側恖偑偄傑偡偑丄傒傫側惛堦攖惗偒偰偄傑偡丅 丂乽偡偢乿偼摿暿側恖偱偼偁傝傑偣傫丅晛捠偺恖偱偡丅奊傪昤偔偺偑岲偒偱丄偦傟偱婥暘傪曄偊 傜傟傞恖偩偭偨偺偱偡偑丄敋抏偱塃庤傕幐偭偰偟傑偄傑偡丅偦傟偱傕丄惗偒偰偄偒傑偡丅丂 丂亙愴憟偩偟丄惗妶傕嬯偟偄偟丄傂偲傝偺恖娫側傫偰偪偭傐偗偩偗偳丄偱傕恖偼妋幚偵惗偒 偰偄傞傫偩亜偲偄偆偙偲偑昤偐傟偰偄傞儅儞僈偱偡丅 丂儅儞僈偲偄偆昞尰曽朄偼丄攈庤側愴憟傪昤偔偺偼丄摼堄偩偲巚偆偺偱偡偑丄偙偆偄偆偙偲乮擔 忢乯傪偒偪傫偲昤偔偺偼丄偲偰傕擄偟偄偲巚偆傫偱偡傛偹丅偙偺恖偼偦傟偑偱偒傞恖偱偡偹丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偡偛偄側偁丄偲巚偭偨奊偺屄強偼偄偔偮偐偁傞偺偱偡偑丄傆偨偮偩偗彂偒偲傔偰偍偒傑偡丅 丂傂偲偮偼丄偡偢偑丄奊傪昤偔偺偱偡偑丄堦儁乕僕傪擇抜偵暘偗偰丄恖偲夛榖傪偟側偑傜丄儅儞 僈偺僐儅偑丄偡偢偺昤偔奊偺榞偵側偭偰偄傞儁乕僕偑偁傝傑偡丅儁乕僕傪傔偔傞偨傃偵丄偡偢偺 奊偑姰惉偟偰偄偒傑偡丅儅儞僈偲偟偰昤偐傟偰偄傞偺偼丄奊偲偡偢偺庤偩偗偱偡丅偦偙偵丄僼僉 僟僔偱丄夛榖偑擖偭偰偄傞偺偱丄奜偺悽奅偲偺帪娫揑側偮側偑傝傕昞尰偝傟偰丄僐儅偺楢懕惈偑 曐偨傟偰偄傑偡丅尒帠偱偟偨丅 丂偦傟偐傜傕偆傂偮偼丄偡偢偑丄弶傔偰偺壠偵壟偄偱偄偭偰丄怴崶弶栭偲側傞傢偗偱偡偑丄堦儁 乕僕傪僐儅偱妱偭偰丄偡偢偲晇偑怮偰偄傞晹壆傪丄揤堜偐傜丄偢乕偭偲偟偨傑偱昤偄偰丄僗僘偱 廔傢傞儁乕僕偑偁傝傑偡丅嵟弶偺僐儅偼柧傞偄偺偱偡偑丄抜乆埫偔側偭偰丄栭偑峏偗偰丄傑偨柧 傞偔側偭偰挬偑棃偨偙偲偑傢偐傝傑偡丅 丂偡偢偑婲偒偰偄傑偡乮偮傑傝丄堦悋傕偱偒側偐偭偨傢偗偱偡傛偹乯丅 丂壓傪嶲徠偟偰偔偩偝偄丅

丂堦儁乕僕慡懱偺奊偲偟偰偼丄晹壆傪昤偄偰偄傞偩偗側傢偗偱偡丅晹壆傪揤堜偐傜恖娫偑怮偰偄 傞偲偙傠傑偱昤偄偰丄僐儅偱妱偭偰偄傞偩偗偱偡丅 丂儅儞僈偺昞尰偲偟偰偼丄僐儅傪昤偔偙偲偵傛偭偰丄帪娫偺宱夁傪帵偡傢偗偱偡偑丄晹壆偺嬻娫 慡懱偩偗傪昤偔偙偲偵傛偭偰丄堦斢偺帪娫偺宱夁傕丄庡恖岞偺晄埨側怱棟傕昤偄偰偄傞儁乕僕 偼丄側偐側偐偍栚偵偐偐傟傑偣傫丅偙傟傕偍尒帠偱偡丅

懕曇偱偡丅亀懕乆乧亁偼丄亀懕帺暵偭巕乧亁偺懕曇偱偡丅 丂亀帺暵偭巕丄偙偆偄偆晽偵偱偒偰傑偡両亁偼丄僯僉偝傫傗摗壠偝傫偺帺暵徢摉帠幰偺恎懱姶妎 偺栤戣側偳偑岅傜傟偰柺敀偄杮偱偟偨丅 丂懕曇偺曽偼丄庡巪偑堘偭偰偄偰丄偳偪傜傕娾塱偝傫偲偄偆棟妛椕朄巑乮嶌嬈椕朄巑偱傕偁傞傜 偟偄偱偡乯偺曽偑弌偰偒偰丄愱栧壠偺曽偑丄僯僉偝傫傗摗壠偝傫偺幙栤偵摎偊傞宍偵側偭偰偄傑 偡丅愱栧偺恖偺堄尒側偺偱丄偦傟側傝偵摼傞偲偙傠傕偁偭偰丄柺敀偐偭偨偱偡丅 丂僥乕儅偼丄乽懕乿偺曽偑丄摗壠偝傫偲娾塱偝傫偺榖偑拞怱偱丄乽帺屓惗妶傊偺揔墳乿偲偄偆僥 乕儅偱偁傝丄乽懕乆乿偺曽偼丄僯僉丒儕儞僐偝傫偲娾塱偝傫偑拞怱偱丄乽幮夛惗妶傊偺揔墳乿偲 偄偆僥乕儅偵側偭偰偄傞偲巚偄傑偡丅 丂偨偩丄巇曽偺側偄偙偲偱偡偑丄偳偆偟偰傕丄杔偺娭怱偐傜尵偊偽丄寬忢幰偑乽寬慡乿偱丄帺暵 徢幰偑丄乽姶妎乿偵栤戣傪書偊偰偄傞丄偲偄偆帇揰偵側偭偰偟傑偭偰丄偦傟埲忋偺傕偺偱偼偁傝 傑偣傫丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂娾丂帺暵徢偺恖偺堦晹偼丄晄夣側巋寖傪梌偊懕偗傜傟傞偲崿棎偟側偑傜傕丄壗搙傕孞 丂傝曉偝傟傞拞偱丄偦偺巋寖偺條憡傪偮偐傓傛偆偵側傝傑偡丅偦偟偰丄偁傞帪婜偐傜夁 丂晀斀墳傪婲偙偝側偔側傞偐傕偟傟傑偣傫丅幚偼偙偺傛偆偵丄廃埻偺恖偑晄恊愗偱棎朶 丂側懳墳傪偡傞拞偱帺暵徢偺恖偑夁晀斀墳傪帵偝側偔側偭偰偄偭偨偙偲傪丄巟墖幰偑乽 丂姷傟偨乿偲偄偆尵梩偱昞尰偟偰偄傞偙偲偑偁傝傑偡丅偦偟偰丄巟墖幰偼乽乮晄夣側巋 丂寖傕乯姷傟偝偣傟偽戝忎晇両乿偲巚偄偑偪偱偡丅 丂丂帺暵徢偺巕偳傕偑丄偁傞壒傪嵟弶寵偑偭偰媰偄偰偄偨偗偳丄壒傪暦偐偣懕偗偰偄偨 丂傜姷傟偰偒偰寵偑傜側偔側偭偨偲偄偆榖傪暦偔偙偲偑偁傝傑偡丅偙傟偼棎朶側傗傝曽 丂偱巕偳傕偵姶妎巋寖偺條憡傪偮偐傑偣偰偄傞偩偗側偺偱偡丅偙偺偲偒偵帺暵徢偺巕偳 丂傕偑懱尡偡傞晄埨偲崿棎偼憡摉側傕偺偩偲巚偄傑偡丅姶妎巋寖偺條憡偑偮偐傔傞傑偱 丂偼丄梊婜偣偸偲偒偵撍慠峖悈偑廝偭偰偒偰偦傟偑偄偮廔傢傞偐傢偐傜側偄傛偆側晄埨 丂偑偨傃偨傃婲偙偭偰偄傞傛偆側傕偺偩偲巚偄傑偡丅偙偺傛偆側棎朶側懳墳偼帺暵徢偺 丂恖偵懳偡傞巜摫偲偟偰揔愗偲偼尵偊傑偣傫丅傗偼傝丄帺暵徢偺恖偵姶妎巋寖偺條憡傪 丂偰偄偹偄偵揱偊丄偦傟偵懳偡傞棟夝傪懀偟崿棎傪杊偖偙偲偑昁梫偱偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂丂巟墖幰偼丄夵慞偱偒側偄姶妎夁晀傕偁傞偙偲傪抦偭偰偍偔昁梫偑偁傝傑偡丅堦恖偺 丂帺暵徢偺巕偳傕偑孞傝曉偟姶妎巋寖傪懱尡偡傞偆偪偵夁晀斀墳傪帵偝側偔側偭偨偐傜 丂偲偄偭偰丄懠偺帺暵徢偺巕偳傕偑摨偠傗傝曽偱夵慞偡傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅偁傞帺 丂暵徢偺巕偳傕偑姶妎巋寖偵乽姷傟偨乿偐傜丄偡傋偰偺帺暵徢偺巕偳傕偼姶妎巋寖偵乽 丂姷傟偝偣傟偽戝忎晇乿偲埨堈偵峫偊傞偺偼旕忢偵婋尟偩偲巚偄傑偡丅 丂噣寵偑偭偰偄偨偗偳傗傝懕偗偰偄偨傜僷僯僢僋傪婲偙偝側偔側偭偨偐傜戝忎晇噥偲偄 丂偆偲傜偊曽偼丄帺暵徢偺恖偺撪柺傪偲傜偊偨懳墳偱偼偁傝傑偣傫丅偙偺傛偆側懳墳偱 丂帺暵徢偺恖偵柍棟傪偝偣偰晄夣偺昞尰偡傜偱偒側偄忬嫷偵捛偄崬傫偱偄傞偙偲偵側偭 丂偰偄傞偐傕偟傟傑偣傫丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偁偁丄傗偭傁傝偙偆偄偆偙偲偭偰偁傞傫偩側偲巚偄傑偟偨丅 丂杔偼丄偐偮偰廫悢擭慜偵丄戝嶃偱帺暵徢偺巕偺偍曣偝傫偑丄巕偳傕偑庤偑偮側偘側偄偲偄偆偙 偲偱丄妛峑偺愭惗偑丄桭払偺庤偲偦偺巕偺庤傪儘乕僾偱偮側偄偱丄堦擭偔傜偄偟偰儘乕僾傪傎偳 偄偰丄乽偍曣偝傫丄偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨傛両乿偲尵偭偰偒偨丄偲偄偆榖傪暦偄偨偙偲偑偁 傝傑偡丅 丂偙偺榖傪暦偄偨偺偼丄廫擭埲忋慜側偺偱偡偑丄崱偩偵丄帡偨傛偆側偙偲偼偳偙偱偱傕峴傢傟偰 偄傞傫偱偟傚偆偹丅傗偭偰偄傞杮恖偼乽慞堄乿偱傗偭偰偄傑偡偐傜丄巒枛偑埆偄偱偟傚偆偹丅 丂悇棟彫愢偺拞偱偼丄儖僷儞丄儂乕儉僘丄僽儔僂儞恄晝丄僄儔儕乕丒僋僀乕儞偼丄帪乆丄柍惈偵 撉傒曉偟偨偔側傞傫偱偡傛偹丅偦傟偱撉傒曉偡偲丄偨偄偰偄柺敀偄傫偱偡丅傕偆僗僩乕儕乕傗僩 儕僢僋偼傢偐偭偰偄傞傢偗偱偡傛偹乮徫乯丅偦傟偱傕柺敀偄傫偱偡丅傑偁丄乽屆揟乿偲偄偆偺偼 偦偆偄偆傕偺側偺偐傕偟傟傑偣傫丅 丂偙偺杮偼丄儂乕儉僘傕偺偺塮夋乮俢倁俢乯偲儂乕儉僘偺抁曇偺偄偔偮偐乮榋偮偺僫億儗僆儞丒 傑偩傜偺昍丒撈恎偺婱懓丒儃僿儈傾儞僗僉儍儞僟儖丒怬偺偹偠傟偨抝丒屲偮偺僆儗儞僕偺庬丒愒 栄楢柨丒嬻壠偺朻尟乯偑丄僙僢僩偵側偭偨傕偺偱偡丅塮夋傕娤偰傒偨偐偭偨偟丄儂乕儉僘偼壗搙 撉傒捈偟偰傕柺敀偄偺偱丄攦偄傑偟偨丅 丂偦傟偧傟扨敪偺彜昳側偳丄側偐側偐攧傟側偄偐傕偟傟傑偣傫偑丄婛懚偺俢倁俢偲婛懚偺暥復傪 慻傒崌傢偣偨偨偣偗偱丄怴偟偄彜昳傪傂偲偮偱偭偪忋偘偰乮徫乯偟傑偆偲偙傠偼丄娽偺偮偗偳偙 傠偑偄偄偱偡偹丅 丂偦傟偵偟偰傕丄傗偭傁傝丄儂乕儉僘偼柺敀偐偭偨偱偡偹丅 丂杔偼丄僄儔儕乕丒僋僀乕儞偺塮夋壔偝傟偨傕偺偑娤偰傒偨偄偺偱偡偑丄側偐側偐擔杮偱偼庤偵 擖傜側偄偺偐傕偟傟傑偣傫偹丅

偺傂偲傝乿偵偟偨偺偼丄堏廧偟偰偒偨傾儊儕僇敀恖偨偪偱偡丅 丂偲偰傕柺敀偐偭偨偱偡丅 丂偙偺杮偺慜敿偼丄乽僀僔乿偑侾俋侾侾擭偵敪尒偝傟傞傑偱偺晹暘丅乽僀僔乿偺晹懓乽儎僸懓乿 偺屒棫壔偐傜柵朣傑偱偑岅傜傟傑偡丅 丂屻敿偼丄乽僀僔乿偑敪尒偝傟偰丄墷暷偺暥柧悽奅偺拞偱惗偒偰偒偨僄僺僜乕僪偑昤偐傟傑偡丅 丂傗偼傝丄屻敿偺乽僀僔乿偺惗妶傇傝偑昤偐傟偰偄傞偲偙傠偑丄堦斣嫽枴怺偐偭偨偱偡丅偦偺晹 暘偼丄乽僀儞僨傿傾儞偺尵梩乿傪撉傓丅丄偵堷梡偟偰偄偒偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偲偙傠偱丄乽僀僔乿偲偄偆偺偼丄儎僸懓偺尵梩偱丄乽恖娫乿偲偄偆堄枴偱偡丅 丂乽僀僔乿偼丄嵟屻傑偱丄巰傫偱傕丄帺暘偺柤慜偼柧偐偝側偐偭偨偦偆偱偡丅偩偐傜丄扤傕杮柤 偼抦傝傑偣傫丅愄偼丄帺暘偺柤慜偲偄偆傕偺偼丄柍埫偵懠恖偵尵偆傕偺偱偼側偐偭偨丄偲偄 偆偙偲偑傛偔傢偐傝傑偡偹丅 丂僀儞僨傿傾儞偐傜偡傟偽丄乽偍慜偼壗幰偩丠乿偲栤傢傟偨傜丄 丂乽巹偼恖娫偩乿偲摎偊傞偺偑丄堦斣摉慠側摎偊曽偩偭偨傫偱偡偹丅 丂傕偟傕丄摦暔偑暦偐傟偨傜丄乽巹偼儔僀僆儞偩乿乽巹偼僔儅僂儅偩乿偲摎偊傞偺偲丄摨偠偩偲 偄偆擣幆偱偡傛偹丅 丂 丂傑偩搑拞偱偡偑丄偄傗偁丄偙偺杮傕柺敀偐偭偨丅 丂偙偺杮偼丄杒奀摴塝壨挰偵偁傞乽傋偰傞偺壠乿偺杮偱偡丅 丂乽傋偰傞偺壠乿偼丄塝壨愒廫帤昦堾偺惛恄恄宱壢傪戅堾偟偨乮偁傞偄偼擖堾拞乯偺恖偨偪偑廤 傑偭偰嶌嬈傪偟側偑傜嵦嶼傪庢偭偰妶摦偟偰偄傞偲偙傠偱偡丅 丂杔偑姶怱偟偨偺偼丄偙偺乽傋偰傞偺壠乿偺棟擮偱偡丅 丂杔偼丄傕偲傕偲丄帺暵徢幰側抦揑側忈奞幰偺姶偠偰偄傞悽奅傗偦偺懚嵼偲偄偆偺偼丄寬忢幰偺 姶偠偰偄傞悽奅傛傝傕丄亙峀偔偰亜亙怺偄亜偺偩偲姶偠偰偒傑偟偨丅杔偨偪乮寬忢幰乯偺曽偑偣 傑偄偲巚偆傫偱偡丅 丂乽傋偰傞偺壠乿偺棟擮偵偼丄偦傟偵捠偠傞傕偺傪姶偠傑偟偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂丂側偤丄曄傢傞偙偲偑偱偒偨偺偩傠偆偐丅 丂乽憗嶁寜乮亖帺暘帺恎乯傪偄偠傔側偔側偭偨傫偩傢丅偄傑傑偱偼帺暘偑寵偄偱寵偄偱丄 丂帺暘偺婄傕僀儎偩偭偨偟丄惡傕寵偄偩偭偨偗偳偝丄偱傕丄偄偄儎僣側傫偩傛偲巚偊傞 丂傛偆偵側偭偨丅偦偟偨傜尵梩偑弌傞傛偆偵側偭偨傫偩丅帺暘傪寵偄側偲偒偼丄恖偺尵 丂偆偙偲傕暦偗側偐偭偨偲偄偆偐丄亀偔偝偄偐傜晽楥偵擖傝側偝偄亁偲尵傢傟偰傕丄尵 丂傢傟偨傑傑偱乧乧丅帺暘偼墭偄傕傫偩偲巚偭偰偨偐傜丄偳偆偱傕偄偄丄偍傟偼僟儊側 丂恖娫偩偲偁偒傜傔偰偄偨偐傜偹丅偩偐傜昦婥偲偄偆僷僼僅乕儅儞僗偱偟偐慽偊傜傟側 丂偐偭偨偟丄墭傜偟偔偟偰傞偲尵梩偑尒偮偐傜側偄丅擔杮岅偑岅傟側偄傒偨偄偩側乿 丂乽偄傑傑偱偼栤戣偑婲偒傞偲丄傾僢僷儔僶乕偵側偭偰偄偨傫偩偗偳傕丄偄傑偼丄偪傖 丂傫偲栤戣傪庴偗擖傟傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨傫偩傢丅偦傟偼帺暘偺椡偩偗偱偼偱 丂偒側偄側丅傑傢傝偺恖偨偪偑僗僷僗僷尵偭偰偔傞偐傜丄偦傟傪愗傝幪偰傞傫偠傖側偔 丂偰丄庴偗擖傟偰偄偭偨傫偩丅亀偔偝偄偐傜僔儍儚乕梺傃側偝偄亁偭偰尵傢傟偰丄偒傟 丂偄偵偡傞偲偄偆偙偲傪恎偵偮偗傞偲丄偍傕偟傠偄偭偰偄偆偐丄妝偟偄傫偩傢乿 丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂摑崌幐挷徢偺曽偺尵梩側偺偱偡偑丄偡偛偄偱偡傛偹丅 丂儈僢僔僃儖丒僼乕僐乕偼丄乽嫸婥偼栰惗偺忬懺偱偼尒弌偝傟側偄丅幮夛偺側偐偱偟偐懚嵼 偟側偄乿偲尵偭偰偄傑偡丅僼乕僐乕偵丄乽傋偰傞偺壠乿傪尒偰梸偟偐偭偨偱偡偹乮徫乯丅乽傋偰 傞偺壠乿偺棟擮偼丄乽崱擔偼幮夛偺側偐偱偟偐懚嵼偟側偄丅偩偐傜丄乽妘棧乿偡傞偺偱偼側 偔丄幮夛偺拞偵夝徚偟偊傞偼偢偩乿偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂乽撉傫偩恖偼嬃偔偲巚偆傫偱偡丅撉傔偽撉傓傎偳丄憗嶁寜偝傫丄惔悈棦崄偝傫丄壓栰 丂曌偝傫側偳偺儊儞僶乕偑偡偛偄偙偲彂偄偨傝尵偭偨傝偟偰傞側偲傢偐傞傫偱偡偹丅惔 丂悈偝傫偼丄帺暘偑儅僀僫僗偩偲巚偭偰偄偨栂憐懱尡偑丄傋偰傞偺壠偺僐儞僙僾僩偲弌 丂夛偆偙偲偱丄悈偵栠偟偨姡暔偺傛偆偵丄傒偢傒偢偟偄傕偺偵偳傫偳傫曄傢偭偰偄偭偨 丂嬃偒傪彂偄偰偄傑偡丅傋偰傞偺壠偵棃傞傑偱偼丄帯傝偨偔偰丄帯傝偨偔偰丄栂憐偑徚 丂偊偝偊偡傟偽帺暘偼偟偁傢偣偵側傟傞偲巚偭偰偄偨丄偲丅傑傞偱崅搙宱嵪惉挿婜偺擔 丂杮偺傛偆偵丄偲偵偐偔偑傫偽偭偰傗偭偰偒偨傫偱偡偹乿 丂乽偲偙傠偑丄傎傫偲偆偺夞暅偲偄偆偺偼塃尐忋偑傝偺崅偄偲偙傠偵偁傞偺偱偼側偔偰丄 丂帺暘偺側偐偺掅偄偲偙傠丄偦傟傕帺暘偺恀壓偵偁傞偙偲偑傢偐偭偨丅偮傑傝栂憐偼徚 丂偊側偄偗傟偳丄偁偒傜傔傞偙偲偱帺暘偼妝偵側傟偨偲彂偄偰偄傞丅偦傟偼偨傫偵丄昦 丂婥偺夞暅榑偱偼側偄丄恖娫偺偁傝曽丄惗偒曽傪岅偭偰偄傞偺偩偲巚偄傑偡偹乿丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偙偺曈偺尵偄曽偵偼丄亀婏愓偺儕儞僑亁偺栘懞廐懃偝傫偺尵梩偑廳側傞傛偆偵巚偄傑偡丅栘懞 偝傫傕丄乽傋偰傞偺壠乿偺摑崌幐挷徢偺曽偨偪傕丄恖娫偺亙怺偄亜偲偙傠偵棫偪曉傞応強傪尒偮 偗傞偙偲偱丄桙偝傟偨偺偩偲尵偊傞偐傕偟傟傑偣傫丅 丂偲偙傠偱丄傕偆傂偲偮尵偄偨偄偙偲偑偁傝傑偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂丂挷巕偑埆偔側傞偲屌傑傞偲偄偆偺偼丄偳偆偄偆忬懺偵側傞偺偩傠偆丅 丂乽愳懞愭惗偲偄偪偳丄儔乕儊儞怘傋偵峴偭偨傜屌傑偭偰乧乧丅偙偆傗偭偰儔乕儊儞傪 丂偡偔偭偰岥偵帩偭偰偄偙偆偲偟偨傑傑摦偐側偔側偭偰偟傑偆傫偩丅挙憸偺傛偆側姶偠 丂偝丅偐傜偩偑摦偐側偔側傞傫偩偐傜丄偮傜偄偧乿 丂丂擖堾偡傞傎偳忬懺偑埆偄偲偒偼丄尪挳偑暦偙偊偨傝丄尪妎偵廝傢傟偨傝偡傞偙偲傕 丂偁傞丅 丂乽昦婥偵側傞偺偼栻傪堸傑側偔側偭偰丄柊傟側偔側傞偲偒偩側丅怮偰傞偲亀偍偆偄亁 丂偲偄偆抝偺惡偑暦偙偊偨傝丄彈偺惡偑亀側傫偩偲偐丄側傫偩偲偐亁偭偰帹尦偱偝偝傗 丂偄偨傝丄亀僉儍僢丄僉儍僢亁偭偰憶偖傫偩傢丅傕偭偲埆偔側傞偲懢偄惡偱亀巰偹偭亁 丂偭偰偔傞偺丅抝偺惡偱偹丅尪妎偼丄埫偄晹壆偐傜嬥怓偲偐椢怓偺俆偲偐係偲偐俁偺悢 丂帤偑偍傟偵岦偐偭偰偔傞傫偩丅偡偛偔埆偔側偭偨傜丄傑傞偄岝偑愒偄怓偲偐嬥怓丄巼 丂怓偵尒偊偨傝丅徢忬偵傛偭偰偄傠偄傠偁傞偝乿 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偙偺恖偺徢忬偺尪妎傗尪挳偼丄摑崌幐挷徢偺恖偺徹尵傪撉傓偲丄揟宆揑側傕偺偱偁傞偲巚偄傑 偡丅摨帪偵丄偙偺恖偵偼丄亙嫟姶妎亜偑婲偙偭偰偄傑偡偹丅怓偺偮偄偨悢帤偑岦偐偭偰偔傞丄偲 彂偄偰偄傑偡丅 丂偙傟偼丄杔偺嬻憐偲偟偐尵偄傛偆偑側偄偺偱偡偑丄弶婜偺恖娫偲偄偆偺偼丄戝側傝彫側傝丄偙 偆偄偆忬懺偵嬤偐偭偨偺偱偼側偄偐乮徫乯丄偲巚偆傫偱偡丅 丂偆傑偔尵偊側偄偺偱乮徫乯傪偮偗偰偍偔偟偐側偄偺偱偡偑乮嬯徫乯丅 丂媑杮棽柧偝傫偺亀怱揑尰徾榑亁偵偼丄偙傫側暥復偑偁傝傑偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂丂偄偭偨傫恖娫傊偲亙椶暿亜偝傟偨尨弶偺恖娫偼丄側偑偄帪戙傪埫塗偺偆偪偵夁偛偟 丂偨丅偙偺埫塗偼丂恖椶偑恖娫偱偁傞偙偲傪丄傑偭偨偔庴梕偡傞傑偱偺帪娫偱偁偭偨丅 丂偙偺帪娫偺偁傞搑忋偱丄尨弶偺恖娫偼恎懱憸傪昞弌偟偨偺偱偁傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偙偺乽側偑偄帪戙傪埫塗偺偆偪偵夁偛偟偨乿偺偑丄偦偺抜奒偩偭偨偺偱偼側偄偐偲彑庤偵巚 偭偰偄傑偡丅扤傕妋擣偺偟傛偆偑側偄偟丄屄恖偺帺桼偱偡偐傜乮徫乯丅 丂亙恎懱亜偲偄偆椫妔乮擇廳惈偲偟偰偺恎懱堄幆乯傪帩偮偙偲偵傛偭偰丄弶傔偰丄恖娫偼丄悽奅 偲帺屓偲傪娭學偺拞偱偲傜偊傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨丅堄幆傪堄幆偲偟偰丄僐儞僩儘乕儖偱 偒傞傛偆偵側偭偨偺偱偼側偄偐丄偲丅 丂偙偆峫偊傞偲丄偨偲偊偽丄帺暵徢幰偺恖偑丄恎懱偺椫妔傪偆傑偔僐儞僩儘乕儖偱偒側偄偨傔偵 崿棎偟偰偟傑偆偙偲偼丄弶婜偺恖娫偺丄偙偺乽挿偄埫烼乿偺帪婜偑懳墳偟偰偄傞丄偲偄偆偙偲偵 側傝偊傑偡丅偱傕丄扨側傞嬻憐偱丄偲傝偁偊偢丄乮徫乯傪晅偗偰偍偔偟偐偁傝傑偣傫丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仜 丂偄傗偁丄崱寧傕柺敀偄杮偑懡偐偭偨偱偡丅 丂偦傟偵偟偰傕丄杔偼傑偩撉傫偱偄側偄偺偱壗偲傕尵偊側偄偺偱偡偑丄懞忋弔庽偺亀侾俻俉係亁 偼丄挻儀僗僩僙儔乕偵側偭偰偄傑偡偑丄僥儞僾儖丒僌儔儞僨傿儞偺亀摦暔姶妎亁傗丄栘懞廐懃偝 傫偺杮傗丄乽傋偰傞偺壠乿偺恖偨偪傛傝傕柺敀偄偺偐側偁丄偲巚偭偰偟傑偄傑偡丅 丂傗偭傁傝丄尰嵼偼丄彫愢傛傝傕丄帺暵徢幰杮恖偺尵梩傗丄摑崌幐挷幰杮恖偺尵梩側偳偺曽 偑丄彫愢傛傝傕丄傛傝怺偔恖娫惈傪慿偭偰偄傞偺偱偼側偄偐丄偲巚偆偺偱偡偑乧乧丅 丂偄偢傟亀侾俻俉係亁偼撉傒偨偄偲巚偭偰偄傑偡偑丄杮壆偝傫偱傑偩暲傫偱偄傞偺傪尒偨偙偲偑 偁傝傑偣傫乮徫乯丅昳愗傟忬懺偱偡丅 |